目次

唾液と虫歯予防の関係とは?その役割とメカニズムを解説

こんにちは。松本市の歯医者、平沼歯科医院です。

私たちは普段、唾液(つば)をあまり意識しませんが、実は唾液と虫歯には深い関係があり、唾液は虫歯予防においてとても重要な役割を果たしています。口の中では、唾液が常に歯を守るために働いているのです。一体、唾液はどのようにして虫歯から歯を守っているのでしょうか。本記事では、唾液の成分や働きから虫歯ができるメカニズム、唾液の量や質の低下が及ぼす影響まで、専門的な知識を交えながらわかりやすく解説します。さらに、虫歯予防における唾液の具体的な役割や、唾液の力を引き出す生活習慣・食事との関係についても見ていきましょう。

唾液の成分と基本的な役割

唾液は耳下腺・顎下腺・舌下腺などの唾液腺から分泌される体液で、健康な人で1日に約1~1.5リットルも分泌されます。その約99%は水分ですが、残りの1%にナトリウム、カリウム、カルシウム、リンといったミネラルや酵素、抗菌物質など多様な成分が含まれています。唾液腺からは常に少量の唾液が分泌されて口腔内を潤していますが、食事の際には唾液の分泌量が増え、食べ物を湿らせて飲み込みやすくする、味を感じやすくする、デンプンを分解する酵素(アミラーゼ)で消化を助けるといった役割を果たします。また、唾液は口の中の粘膜や舌を潤して傷つきにくくする作用も持っています。それに加えて、口腔内を清潔に保ち歯を守るという非常に重要な役割も担っています。

では、唾液は具体的にどのように虫歯から歯を守ってくれるのでしょうか。その仕組みを理解するために、まず虫歯ができるメカニズムを見てみましょう。

虫歯ができるメカニズム

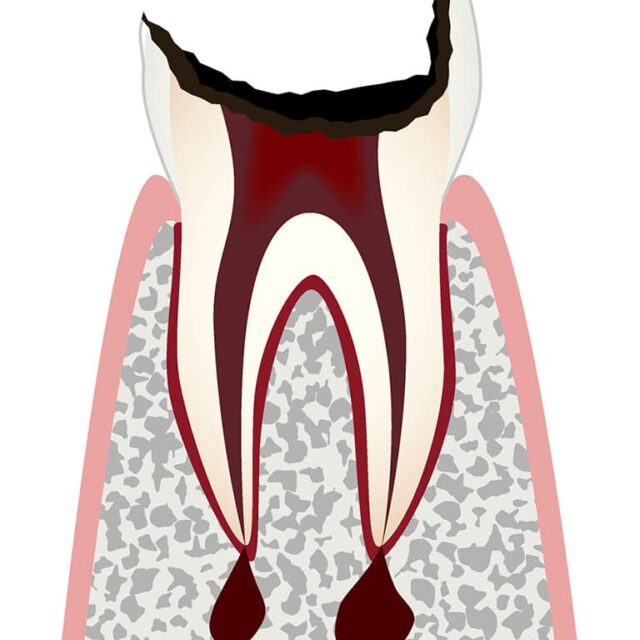

虫歯(う蝕)は、口腔内の細菌(いわゆる虫歯菌、代表的なものにミュータンス菌など)が産生する酸によって歯が溶かされることで発生します。私たちの歯の表面にはプラーク(歯垢)と呼ばれる細菌のかたまりが付着しており、ブラッシングが不十分だとプラーク中で細菌がどんどん増殖します。虫歯菌は食事で摂った糖分を栄養にして酸を出し、口腔内が酸性に傾くと歯のエナメル質からカルシウムやリンが溶け出す脱灰が起こります。これが虫歯の始まりです。通常、唾液の緩衝作用(後述)によって時間とともに酸は中和され、溶け出した成分が再び歯に戻る再石灰化が起こります。しかし、頻繁に間食をしたり糖分の多い飲食を繰り返したりすると、口の中が常に酸性になって唾液による中和が追いつかず、脱灰が進行してしまいます。そうしてエナメル質に穴が開くまでに至った状態が虫歯です。一度歯に穴が開いてしまうと唾液だけで元に戻すことは難しくなり、治療が必要になります。

唾液が虫歯予防に果たす具体的な役割

唾液は上記のような虫歯のメカニズムに対して、さまざまな防御機能を持っています。主な虫歯予防効果として、以下のような働きが挙げられます。

・自浄作用(洗浄作用): 食後に唾液がしっかり分泌されることで、歯に付着した食べかすや細菌のかたまり(歯垢)を洗い流す役割があります。これにより、虫歯菌のエサとなる残留物が減り、細菌の増殖が抑えられます。唾液の分泌量が多いほど、この洗浄効果は高まります。

・緩衝作用: 唾液は弱アルカリ性で、重炭酸塩やリン酸塩といった成分によって酸を中和する働きがあります。飲食によって酸性に傾いた口腔内を唾液が中和し、歯が溶け出すのを防ぎます。特に食後しばらく(約30分~1時間)すると唾液の緩衝作用で口腔内のpHは中性近くまで戻るため、歯の表面がそれ以上溶けないよう守ってくれるのです。

・再石灰化作用: 唾液にはカルシウムやリンなどのミネラル分が含まれており、酸によって脱灰した歯のエナメル質を修復する再石灰化を促します。歯の主成分であるハイドロキシアパタイトは酸によって溶けますが、唾液中にはその構成成分であるカルシウムイオンやリン酸イオンが豊富に含まれ、常に歯が溶けにくい過飽和の状態が保たれています。唾液が十分に存在すれば、脱灰が起きても初期段階で歯を元に戻し、虫歯の進行を食い止めることができます。特にフッ化物(フッ素)配合の歯磨き剤を併用すると、唾液中でフルオロアパタイトの形成が促され、再石灰化効果が一層高まります。

・抗菌作用(殺菌作用): 唾液の中には細菌の増殖を抑える物質も含まれています。例えばリゾチームは細菌の細胞壁を分解する酵素であり、ラクトペルオキシダーゼは細菌に有害な物質を作り出してその増殖を抑える酵素です。さらに、唾液中には免疫物質であるIgA(免疫グロブリンA)やラクトフェリンなども含まれており、虫歯菌を含む様々な細菌の働きを抑制します。そのため唾液の分泌が十分ある状態では細菌の活動が抑えられ、虫歯になりにくくなります。逆にお口が乾いて唾液が少なくなると、これら抗菌作用が弱まって細菌が繁殖しやすくなってしまいます。

このように、唾液は絶えず私たちの口腔内環境を守り、虫歯の発生を防ぐ天然の防御システムなのです。唾液がしっかり分泌されていれば、虫歯菌の活動はある程度抑え込まれ、たとえ脱灰が起こっても再石灰化によって自然に修復されやすくなります。

唾液の量や質の低下がもたらす影響

一方で、何らかの原因で唾液の分泌量や質が低下すると、虫歯のリスクは大きく高まります。唾液の量が少ないと前述した自浄作用や緩衝作用が十分に働かなくなり、口腔内に食べかすや酸が残留しやすくなります。また、唾液が不足すると再石灰化も追いつかず、脱灰がどんどん進行してしまいます。さらに、抗菌作用も弱まるため細菌が繁殖しやすくなり、虫歯だけでなく歯周病や口内炎、口臭など様々なトラブルを招きかねません。

唾液分泌の低下はさまざまな要因で起こります。例えば、緊張やストレスで口が渇く経験は誰しもあるでしょう。また、高齢になると唾液腺の働きが衰えたり、持病や服用薬の副作用でドライマウス(口腔乾燥症)になることがあります。実際、薬剤全体の約4分の1にあたる700種類以上もの薬に口内乾燥(唾液分泌低下)の副作用があるとされます。抗うつ薬や抗アレルギー薬、降圧薬などさまざまな薬剤が唾液の分泌を減少させる可能性があります。自己免疫疾患のシェーグレン症候群などでも唾液腺が侵され、深刻な口腔乾燥を起こします。また、夜間就寝中は誰でも唾液の分泌がほとんどゼロになるため、寝る前に糖分を摂ったまま歯磨きを怠ると、睡眠中に唾液の助けが得られず虫歯菌が酸を産生し放題になって非常に危険です。そのため、就寝前の歯磨きは特に重要と言えます。

唾液の分泌を促す生活習慣と虫歯予防のポイント

唾液の働きを十分に発揮させるには、日頃の生活習慣にも気を配ることが大切です。唾液の分泌を促し、口腔内を潤すために、以下のようなポイントに注意しましょう。

・十分な水分補給と規則正しい食事: 体が脱水状態になると唾液の分泌量も減ってしまいます。こまめに水分を補給し、口の中が渇かないようにしましょう。また、食事を抜いたり不規則な食生活を続けたりすると唾液腺の刺激が減り唾液量が低下します。適度な水分摂取と毎日の規則正しい食事を心がけることが基本です。

・よく噛んで唾液腺を刺激: 食べ物はできるだけよく噛んで味わいましょう。咀嚼(そしゃく)によって唾液腺が刺激され、唾液がたくさん分泌されます。特に生野菜や繊維質の多い食品、適度に硬さのある食品をしっかり噛むことで唾液の分泌量が増えます。噛めば噛むほど唾液による自浄作用や緩衝作用が得られるため、虫歯予防に繋がります。

・食後のシュガーレスガム習慣: 食事をしたらすぐ歯磨きが理想ですが、忙しいと難しい場合もあります。そんなときは食後にシュガーレスガムを噛む習慣がおすすめです。ガムを噛むと唾液が大量に分泌され、口内の酸を中和し洗い流す効果があります。特にキシリトール配合ガムのように糖を含まないガムであれば虫歯菌のエサにもならないため一石二鳥です。実際、食後にシュガーレスガムを噛むことで虫歯の発生率が低下したとの研究報告もあります。

・間食を控え、甘い飲み物に注意: 唾液による中和・再石灰化の時間を確保するためには、ダラダラと長時間にわたって間食をしないことが大切です。おやつは時間と回数を決めて適量を摂るようにしましょう。また、砂糖を多く含む清涼飲料や酸性度の高い炭酸飲料の過剰摂取は、口腔内が長時間酸性状態になる原因となります。甘い飲み物を飲んだ後は、水を飲んだりうがいをしたりして口の中をすすぐだけでも効果があります。

・鼻呼吸の習慣をつける: 普段から口呼吸ではなく鼻で呼吸する習慣を意識しましょう。口で息をしていると口腔内が乾燥しやすくなり、唾液が蒸発してしまいます。特に就寝中は無意識に口呼吸になりやすいので、寝室の湿度を適度に保つ、口閉じテープを利用するなどして口が乾かない工夫も有効です。

・喫煙・飲酒を控える: タバコを吸うと唾液腺が萎縮し唾液の分泌量が減ることが知られています。喫煙習慣のある方はこれを機に禁煙を検討しましょう。また、アルコールには利尿作用があり体内の水分を奪います。大量の飲酒は脱水を招き唾液の減少に繋がるため、お酒は適量に控えることが望ましいでしょう。

以上のような生活上の工夫によって唾液の分泌を維持・促進し、口腔内を潤った状態に保つことが虫歯予防の基本となります。

まとめ:唾液を味方に虫歯ゼロを目指そう

このように唾液は、私たちの口腔内で絶えず働き続けて虫歯予防に大きく貢献してくれています。唾液の持つ力を最大限に引き出すため、日頃から唾液の分泌を促す生活習慣を意識し、口の中を潤った健康な状態に保つことが大切です。それでも完全に虫歯を防ぎきるためには、毎日の歯磨きはもちろん、歯科医院での定期検診やプロフェッショナルケアも欠かせません。一般的に3~6ヶ月に一度のペースで検診を受けることで、初期の虫歯やトラブルを早期に発見・対処できるとされています。

特に「口が渇きやすい」「虫歯になりやすい」と感じている方は、一度歯科医院で唾液量や虫歯リスクの検査を受けてみることをおすすめします。唾液の質・量や細菌の状態を調べることで、ご自身の虫歯リスクを把握し、それに応じた予防策のアドバイスが受けられます。必要に応じてフッ素塗布やキシリトールの活用、ドライマウス対策の保湿剤など専門的なケアを提案してもらえるでしょう。

🦷平沼歯科医院|松本市の予防歯科・一般歯科・小児歯科

📞ご相談・お電話はこちらからどうぞ!