目次

歯の神経が死んだかも?歯髄壊死の症状と見分け方を解説

「もしかして歯の神経が死んでしまったかも…?」そんな不安を感じていませんか。例えば、ひどかった歯の痛みがいつの間にか治まってしまったり、歯の色が黒っぽく変色してきたりすると、「もしかして歯の神経が死んだのでは?」と心配になりますよね。歯の神経(歯髄)が死んでしまう状態は専門的に「歯髄壊死(しずいえし)」と呼ばれ、放置すると歯の内部で細菌感染が進み、最悪の場合は歯を失ったり顎の骨にまで炎症が広がって健康に深刻な影響を及ぼす可能性もあります。しかしご安心ください。歯髄壊死は適切な治療を受ければ歯を残せる場合も多く、痛みや腫れも改善できます。

この記事では、歯の神経が死ぬメカニズムや症状・見分け方(セルフチェック)、歯科医院での検査方法、そして治療法まで専門的な内容も交えながら丁寧に解説します。最後に早めに歯科医院を受診する重要性についても触れますので、歯の神経が死んでしまったかもと不安な方はぜひ参考にしてください。

歯の神経が死ぬってどういうこと?(歯髄壊死のメカニズム)

歯の「神経」とは歯の中心部にある歯髄(しずい)と呼ばれる組織のことです。歯髄には細い神経繊維や血管が通っており、歯に栄養や酸素を送り、冷たい・熱いなどの刺激や痛みを感じ取る重要な役割を担っています。何らかの原因でこの歯髄への血流が絶たれたり、細菌に感染して組織が壊死してしまうと、歯髄は機能を失ってしまいます。これがいわゆる「歯の神経が死んだ」状態、つまり歯髄壊死です。

では、なぜ歯の神経が死んでしまうのでしょうか?主な原因は次のようなものがあります。

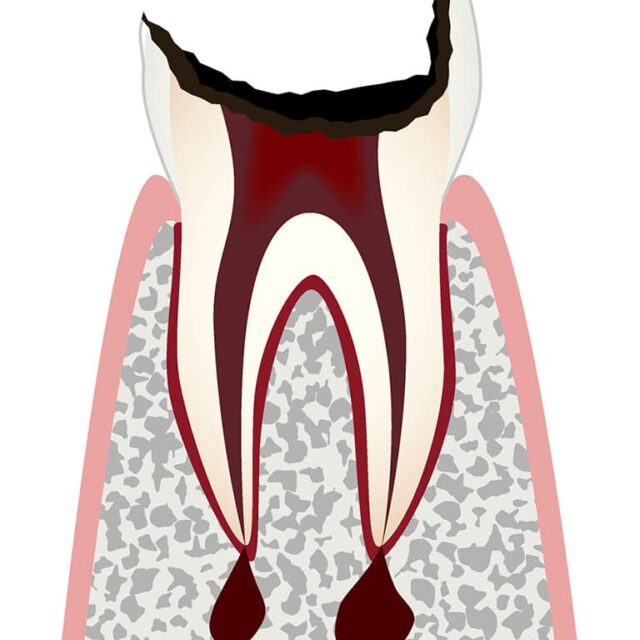

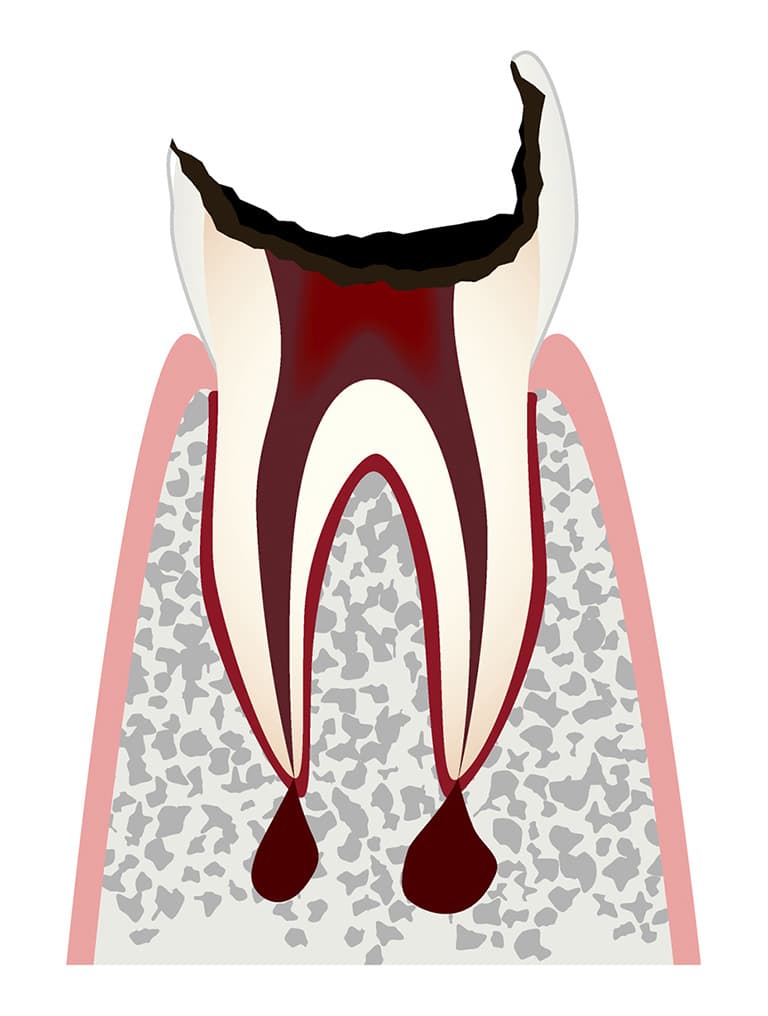

・深い虫歯の放置:大きな虫歯を放っておくと、虫歯菌が歯髄まで達して神経を侵し、最終的に歯髄が壊死します。初期には歯髄が炎症を起こして激しい痛み(歯髄炎)が出ますが、そのまま治療せず悪化すると神経が機能しなくなり歯髄壊死に至ります。一度は痛みが治まっても安心できません。虫歯が原因の場合、痛みが消えた時にはすでに神経が死んでしまっている可能性が高いのです。

・過去の深い虫歯治療の影響:虫歯治療で神経の近くまで削ったものの神経自体は残したケースでも、噛み合わせの力で神経に負担がかかり歯髄壊死することや、治療後にわずかに残った細菌がじわじわ歯髄に感染し、数年かけて痛みもなく神経が死んでしまうことがあります。見た目は治療した歯が他の歯よりも暗い色に変わり、検診のレントゲンで発見されることが多いです。

・歯への強い衝撃(外傷):転倒や事故などで歯をぶつけた場合、そのときは大丈夫でも後から神経への血流が途絶えて徐々に歯髄が死んでしまうことがあります。特に前歯をぶつけた後、数週間〜数ヶ月して変色や膿(腫れ)が現れるケースに注意が必要です。

・歯ぎしり・食いしばり:就寝中の歯ぎしりや日中の強い食いしばりが続くと、歯に過度な力が加わり神経にも負担がかかります。その状態が長く続くと歯髄の血流が悪くなり、神経が死んでしまうことがあります。

・重度の歯周病:歯を支える骨や歯茎の病気(歯周病)が進行し重度になると、歯根の先にまで炎症が広がり逆方向から歯髄が壊死する場合があります。歯周病が原因の場合は歯茎の腫れやぐらつきも伴いやすいです。

以上のように、虫歯や外傷など様々な原因で歯髄壊死は起こり得ます。歯の神経が死んでしまうと自力で治ることはなく、歯は栄養供給や感覚を失ってしまいます。その結果、歯は内部から脆くなり、放置すると感染が広がってさらなる悪影響を及ぼす可能性があります。では、実際に神経が死んでしまった歯にはどのような異変が起こるのでしょうか?次に症状を詳しく見てみましょう。

歯の神経が死んだときの症状

歯髄壊死が起こった場合、初期には自覚症状がないこともあります。しかし時間の経過とともに以下のような症状が現れることがあります。

・歯の変色:神経が死んだ歯は内部から黒ずんだりグレーがかった色に変色することが多いです。健康な歯に比べて明らかに色が暗く、くすんだように見える場合は要注意です。

・冷たいもの・熱いものに反応しない:虫歯が進行中の歯は冷たい水や温かい飲み物にしみる痛みが出ますが、神経が死ぬとそうした温度刺激を感じなくなります。例えば今までひどく冷水でしみていた歯が、ある日の激痛を機に何も感じないようなら神経が機能を失っている可能性があります。

・痛みが急になくなる:前途したように激しく痛んでいた歯が、治療もしないのに突然痛みを感じなくなった場合も危険です。これは神経が完全に壊死して痛覚がなくなったサインかもしれません。痛みが引いたからといって安心せず、かえって神経が死んでしまった疑いがあります。

・歯茎の腫れ・膿(フィステル):神経が死ぬと歯の内部で細菌が繁殖し、行き場を失った膿が歯根の先に溜まります。その膿が歯茎に小さなニキビ状の袋となって出てくることがあり(これをフィステルと呼びます)、歯茎の一部がぷっくり腫れる症状が現れます。押すと膿が出てくることもあります。

・口臭が出る:歯髄が壊死すると内部で組織が腐敗し細菌が増殖するため、嫌な臭いを発生させることがあります。結果として口臭が強くなる原因にもなります。

これらが代表的な症状です。中には「神経が死んでいるのに痛みが全くない」というケースもありますが、多くの場合、上述のような変化が歯や歯茎に現れます。特に「痛みがなくなった」=「治った」ではなく「神経が死んだ」可能性が高い点は覚えておきましょう。

歯の神経が死んだかどうかの見分け方(セルフチェック)

では、自分で「歯の神経が死んでいるかどうか」を見分けることはできるのでしょうか。残念ながら専門的な検査なしに完全に断定することは難しいですが、いくつかセルフチェックのポイントはあります。前述したように、

・他の歯と比べて色が明らかに黒ずんでいる(神経の死んだ歯は暗い色になりがち)

・冷たい水や熱い飲み物にその歯だけ反応しない(神経が生きていれば感じる刺激を感じない)

・歯茎にニキビ状の膨らみができている(膿の出口であるフィステルの可能性)

こうした点に思い当たる場合、歯髄壊死を疑ったほうがよいでしょう。逆に言えば、健康な歯は冷たいものにしみたり強く叩けば多少は違和感を覚えるものです。何の感覚もなくなってしまっているようなら注意が必要です。

もっとも、素人判断で確実に見極めるのは難しく、症状が出にくい場合もあります。少しでも「おかしいな」と思う違和感があれば、早めに歯科医院を受診して専門家に診てもらうことをおすすめします。次の章では、歯科医院で行われる歯髄壊死の検査方法について説明します。

歯髄壊死の検査方法(歯科医院での診断)

歯科医師は、以下のような検査によって歯の神経が生きているか死んでいるかを総合的に判断します。

・視診:まずお口の中を目で見てチェックします。歯の色の変化や大きな虫歯の有無、歯茎の腫れ(フィステル)の有無などを確認します。神経が死んでいる疑いのある歯は他の歯より灰色がかって見えることが多いです。

・温度診:歯に冷たい刺激を与えて反応を見る検査です。例えば冷却スプレーで冷やした綿を当てたりして調べます。正常な歯髄が残っていれば「しみる」ような痛みを感じますが、歯髄が死んでいればほとんど感じません。

・歯髄電気診:歯に微弱な電流を流して神経の反応を見る検査です。専用の機械を歯に当てて徐々に電流を流し、しみるような刺激を感じるか確認します。正常な歯はある程度の刺激で反応しますが、全く反応がなければ歯髄壊死の可能性が高いと判断されます。

・打診:歯を器具でコンコンと軽く叩いて響く痛みがないか調べます。神経が死んだ歯でも、歯根の先に炎症が起きている場合は叩くとズーンとした痛みを感じることがあります。一方、健全な歯や神経が死んでいて炎症もない歯は、叩いても痛みはありません。この反応の違いで歯の状態を把握します。

・レントゲン検査:歯と歯根周囲の骨の状態をX線写真で確認します。神経が死んでしまった歯は、歯の根の先に黒い影(根尖病巣といいます)が映ることがあります。これは歯髄が感染して膿が溜まっている証拠です。また、大きな虫歯が神経まで達していないかどうかもレントゲンで診断できます。

これらの検査を組み合わせることで、歯科医師は「その歯の神経が生きているか死んでいるか」「どの程度進行しているか」を判断します。例えば、冷診や電気診で反応がなく、レントゲンで根の先に膿の影が確認できれば、ほぼ間違いなく歯髄壊死と診断されるでしょう。診断が確定したら、次は適切な治療を行う必要があります。

歯の神経が死んだ場合の治療法

歯髄壊死と診断された場合、基本的には根管治療(こんかんちりょう)と呼ばれる歯の神経の治療を行います。神経が死んでしまった歯は放置しても自然には治りませんので、歯の内部に残った死んだ歯髄や細菌をきれいに取り除く処置が必要です。

根管治療で歯を残す

根管治療とは、歯の内部にある細い神経の通り道(根管)を清掃・消毒し、薬剤を充填して密閉する治療です。具体的には、歯を削って神経のあった空間にアクセスし、壊死した歯髄や膿を丁寧に除去します。その後、消毒薬で中を洗浄し、再発防止の薬剤やゴム状の材料を詰めて密封します。根管治療により、歯の内部の感染源を取り除くことで痛みや腫れが治まり、歯自体も抜かずに保存することができます。

処置は局所麻酔をして行いますので痛みはほとんど感じません。神経が既に死んでいる場合でも、炎症があると麻酔を併用したほうが患者さんの負担が少ないためです。根管治療は歯科の保険診療で行える一般的な治療で、通常1〜2週間に1回程度の通院で数回(目安として3~5回程度)の治療が必要になります。治療後は神経を失った歯が脆くなっているため、被せ物(クラウン)を装着して補強することが多いです。

根管治療を適切に行えば、「歯の神経が死んでしまった…」と諦めかけた歯でも抜かずに済む可能性が高いです。実際、根管治療後は嘘のように痛みが取れたという患者さんも多くいらっしゃいます。

重症の場合は抜歯となることも

歯髄壊死がさらに進行し、歯自体が大きく破壊されていたり、歯根にひび割れ(亀裂)が入っている場合など、歯を保存できないと判断されるケースでは抜歯が選択されることもあります。これは最終手段ですが、感染が酷かったり歯の構造的な問題で残せないときにはやむを得ません。抜歯を行った場合、その後は失った歯の機能を補うためにブリッジや入れ歯、インプラントなどで欠損を補綴(ほてつ)する治療が必要になります。

ただし、「神経が死んだから必ず抜歯」というわけでは決してありません。むしろ多くの場合は根管治療で歯を残すことが可能ですし、現代の歯科医療ではできるだけ歯を抜かずに済むよう努めるのが基本方針です。抜歯になるケースはあくまで歯を残すことが難しい重度の状態に限られます。まずは根管治療で歯を救えるかどうか、歯科医師と相談しながら最善の治療法を選択しましょう。

早めに歯科医院を受診する重要性

ここまで述べてきたように、歯の神経が死んでしまった場合でも適切な治療を受ければ痛みを取り除き歯を残せる可能性があります。しかし、それはできるだけ早期に治療を開始した場合です。症状に気づきながら放置してしまうと、感染が広がって治療も大掛かりになり、場合によっては抜歯せざるを得なくなってしまいます。

特に「痛みがなくなったから大丈夫」と放置するのは非常に危険です。痛みがなくても内部では感染が進行しており、ある日急に腫れや激痛が再発することもあります。また、歯髄壊死になる前に虫歯の段階で治療できていれば神経を残せた可能性もあります。早めに治療を受けることで結果的に歯の寿命を延ばすことにつながります。

お口の中の異変は早期発見・早期治療が何より大切です。早期に診断と処置を受ければ、歯を長持ちさせられるだけでなく、痛みや腫れなどつらい症状も未然に防ぎやすくなります。逆に放置期間が長くなるほど、歯を取り巻く組織へのダメージが大きくなり、治療も複雑化しがちです。ですが、適切な検査と治療によって、不安を解消し大切な歯を守ることが可能です。早めの受診で、ご自身の歯と笑顔をぜひ守っていきましょう。

🦷平沼歯科医院|松本市の予防歯科・一般歯科・小児歯科

📞ご相談・お電話はこちらからどうぞ!