目次

虫歯菌は親から子に移る?家族間感染のリスクと予防策

こんにちは。松本市の歯医者、平沼歯科医院です。

虫歯(う蝕)は甘いものの摂りすぎだけが原因ではありません。実は虫歯の発生には、ミュータンス菌を代表とする虫歯菌と呼ばれる細菌の存在が大きく関わっています。この虫歯菌は感染力を持ち、人から人へとうつる(感染する)ことが知られています。特に親と子どもの間では唾液を介して菌が移りやすく、これを母子感染と呼びます。今回は、虫歯菌が親から子へうつるメカニズムとそのリスク、そしてご家庭でできる予防策について専門的な視点から解説します。

虫歯菌とは?ミュータンス菌など原因菌の特徴

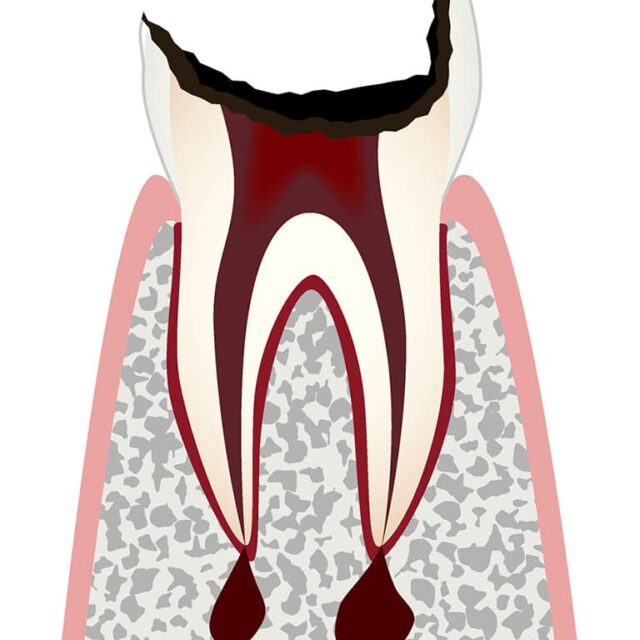

虫歯菌とは、虫歯の発生に直接関与する細菌の総称です。代表的なものがミュータンス菌(ストレプトコッカス・ミュータンス)であり、他にもストレプトコッカス属の細菌(ソブリヌス菌など)やラクトバチルス属の菌など、複数の菌種が虫歯の原因となります。とりわけミュータンス菌やソブリヌス菌は虫歯の発生初期に深く関与し、乳酸桿菌(ラクトバチルス)は虫歯の進行段階でその数が増える菌として知られています。ミュータンス菌は糖分を栄養源として増殖し、歯の表面に付着して歯垢(デンタルプラーク)と呼ばれるネバネバした膜を作り出します。この歯垢の中で虫歯菌が糖を分解する際に酸が生み出され、その酸によって歯のエナメル質が溶かされて虫歯が生じます。つまり、虫歯菌がいなければ歯が溶け出すほど強い酸は作られにくく、極端に言えば虫歯菌なしには虫歯は起こらないのです。このため、虫歯予防には虫歯菌自体の存在を抑えること(感染させない・増やさないこと)が非常に重要になります。

虫歯菌の感染経路 – 親から子へうつる原因

実は、生まれたての赤ちゃんの口腔内には虫歯菌はいません。虫歯菌は歯の表面に住み着くので、歯が生えていない新生児にはそもそも定着できないのです。つまり、虫歯菌は後天的に周囲の大人から赤ちゃんへと感染して初めてお口の中に定着します。特に幼い子どもは両親とのスキンシップや食事の際に唾液が移りやすいため、親子間で虫歯菌がうつるリスクが高いことが知られています。

では具体的にどのような場面で感染が起こるのでしょうか。例えば、親が自分で噛み砕いた食べ物を子どもに口移しで与える行為や、大人と子どもでスプーン・箸を共有すること、飲み物の回し飲み(同じコップやペットボトルを共有する)などによって唾液を介した菌の伝播が起こります。また、可愛がるあまり子どもの口にキスをすることでも細菌が移る可能性があります。

実際、ある研究では子どもへの虫歯菌感染の約半数(51%)が母親由来であり、次いで父親由来が約31%、残りが祖父母や兄弟などその他の感染源と報告されています。このように親から子への菌の垂直感染(母子感染)が非常に多いのです。さらに、母親のお口の中の虫歯菌の多さによって感染リスクは大きく変わります。虫歯菌が少ない母親では母子感染率は6%にとどまったのに対し、菌が多い母親では58%にも達したとの報告があります。このデータからも、親御さん自身の口腔内の衛生状態を良好に保つことが、お子さんの虫歯リスクを下げる上でいかに重要かが分かります。

乳幼児における虫歯菌感染のリスクとその影響

乳幼児(特に1歳半~2歳半頃)は虫歯菌に感染しやすい時期だとされています。この時期は乳歯が生え揃う時期であり、歯列が安定せず歯磨きが行き届きにくいことから、「感染の窓」(Window of Infectivity)と呼ばれ初めて虫歯菌が定着しやすい期間です。

また、虫歯菌への感染時期が早い子ほど虫歯になりやすいこともわかっています。例えば、2歳まで虫歯菌に感染しなかった子どもは4歳時点で平均0.3本しか虫歯が見られなかったのに対し、2歳までに感染した子では同じ4歳時点で平均5.0本もの虫歯が確認されたという調査結果があります。つまり、乳幼児期になるべく長く虫歯菌の感染を遅らせることで、その後の虫歯発症リスクを大幅に低減できる可能性があるのです。

加えて、乳歯は生えた直後は表面のエナメル質がまだ柔らかく、酸によるダメージを受けやすいという特徴もあります。そのため、歯が生え始めたばかりの乳幼児期に虫歯菌が感染してしまうと、短期間で虫歯が進行しやすくなります。小さな子どもは歯科での治療も難しい場合が多く、一度虫歯ができてしまうとその歯は将来にわたり繰り返し処置が必要になることも指摘されています。以上より、乳幼児期に虫歯菌への感染を防ぐことが、その子の将来の虫歯リスクを抑え、健全な歯の発育を守るために極めて重要と言えます。

虫歯菌の感染を防ぐために家庭でできる対策

ご家庭で虫歯菌の感染予防に取り組む際には、次のようなポイントに注意するとよいでしょう。

・大人と子どもの食器は分ける: 食事の際に親子で同じスプーンや箸を使わないようにしましょう。同じ食器の共有によって虫歯菌が子どもに移る可能性があります。子ども用の食器を用意し(兄弟姉妹であってもそれぞれ専用のものを使わせるようにしましょう)、大人も子どもの食べ物を自分の口で味見することは避けてください。

・「口移し」やキスは控える: 子どもに食べ物を噛み与える(口移し)のは避けましょう。また、可愛くても唇と唇を合わせるようなキスは控え、唾液の直接接触を極力減らしましょう。

・家族ぐるみで歯磨きと口腔ケアを徹底する: 子どもの周囲の大人(特に両親)は、赤ちゃんが生まれる前からお口の衛生状態を整えておくことが望ましいです(お母さんは妊娠中に虫歯の治療や専門的クリーニングを受けておくと理想的です)。そして出産後は、自身の虫歯を早めに治療し、毎日の丁寧な歯磨きやフロスで口腔内を清潔に保ちましょう。虫歯菌の温床となる歯垢を取り除くことがポイントです。大人が虫歯菌を減らすことで、子どもへの感染リスクも下げることができます。

・仕上げ磨きと早期からの口腔ケア: お子さんの歯が生えてきたら、ガーゼや小児用歯ブラシで毎日歯を清掃しましょう。まだ自分で十分磨けない乳幼児には、保護者による仕上げ磨きが効果的です。1日2回の仕上げ磨きを習慣にすることで、菌の増殖や歯垢の蓄積を防げます。なお、乳幼児でも安全に使えるフッ素配合の子ども用歯磨き剤を活用すると、虫歯予防効果がさらに高まります。年齢に応じた適切なフッ素濃度の歯磨き剤については歯科医師に相談してみましょう。

・ダラダラ食べを避け、糖分摂取に注意: 食事やおやつは時間を決め、長時間ダラダラと食べ続けたり飲み続けたりしない習慣をつけましょう。特に砂糖を多く含む食品や飲料(ジュースなど)は頻繁に与えないようにし、甘い物を摂った後はお茶や水で口をすすぐ習慣も効果的です。糖分の摂取頻度を減らすことは、虫歯菌の増殖を抑え、酸による歯の溶解を防ぐ助けになります。

・キシリトールの活用: 甘味料としてキシリトールを利用するのも一つの方法です。キシリトールは虫歯菌にとって“見かけだけ砂糖”のような物質で、栄養にならず菌を弱らせる効果があります。キシリトール配合のガムやタブレットを周囲の大人が習慣的に利用することで、口腔内の虫歯菌を減らす手助けとなります。

歯科医院での定期検診とフッ素塗布の重要性

小児歯科での定期検診も虫歯菌感染の予防に有効です。一般的に、子どもの歯が生え始めたら遅くとも1歳前後には初めての歯科検診を受け、それ以降も定期的(例えば3〜6ヶ月ごと)に歯科医院でチェックを受けることが推奨されます。歯科医師は、お子さんのお口の中を観察して虫歯のなりかけ(初期の白濁など)を早期に発見し、適切な予防措置や指導を行ってくれます。また、フッ素塗布(フッ化物の歯面塗布)も定期検診時に受けられる代表的な予防策です。フッ素には歯のエナメル質を強化する作用があり、特に生えたてで軟らかい乳歯を虫歯から守るのに効果的です。さらにフッ素は虫歯菌の酸産生を抑制する働きも持つため、菌の活動自体を大人しくさせる効果も期待できます。フッ素塗布は科学的にも安全かつ有効な虫歯予防法と認められており、定期的な塗布によりお子さんの虫歯発生リスクを大きく減らせることが分かっています。

まとめ

親から子への虫歯菌の感染は、乳幼児の虫歯発生に直結する重要なリスク要因です。しかし、適切な知識と対策を持って臨めば、そのリスクは大きく低減できます。ご紹介したように、家庭での衛生習慣の工夫(虫歯菌を“うつさない”ための注意)と、歯科医院でのプロフェッショナルケア(定期検診・フッ素塗布)を組み合わせることが肝要です。大人も子どもも一緒に虫歯予防に取り組み、ご家族皆さんの歯の健康を守っていきましょう

🦷平沼歯科医院|松本市の予防歯科・一般歯科・小児歯科

📞ご相談・お電話はこちらからどうぞ!