目次

長引く口内炎、それとも舌がん?その見分け方と診療の流れ🩺

こんにちは!松本市の歯医者、平沼歯科医院です。

一般的に口内炎(アフタ性潰瘍など)は強い痛みを伴いますが1〜2週間程度で自然に治ることが多い疾患です。一方、舌がん(口腔がんの一種)は初期段階では見た目が口内炎に似ていても、自然治癒することなく徐々に進行していく悪性腫瘍です。繰り返す・長引く口内炎が舌がんではないか心配な患者さんも多く診察しています。そこで今回は、口内炎と舌がんの違いを専門的な視点から解説し、実際の診断フローや舌がんの症状・治療法についてわかりやすく説明します。

口内炎と舌がんの違いとは?

口内炎ってどんな病気?🦷

口内炎とは、口の中の粘膜に炎症や潰瘍が生じる状態を指します。

以下のような部位に現れます:

・頬の内側

・舌の側面・先端

・唇の内側

・歯ぐきや上あごの粘膜

多くの方が経験するのは「アフタ性口内炎」で、白く丸い潰瘍(アフタ)ができ、食べ物や会話の刺激で痛みを感じます。

通常は1〜2週間で自然治癒しますが、2週間以上治らない場合や、繰り返す場合は注意が必要です⚠️

なぜ口内炎になるのか?原因とメカニズム🧬

口内炎は「ただの口のトラブル」ではなく、全身状態や生活習慣を映す“鏡”でもあります。

✅ 免疫力の低下

睡眠不足・ストレス・風邪・過労などによって体の抵抗力が落ちると、粘膜も弱まり、炎症を起こしやすくなります。

✅ 栄養バランスの乱れ

ビタミンB2・B6・B12、葉酸、鉄、亜鉛の不足が粘膜の修復力を低下させ、口内炎を招きやすくなります。

✅ 外的刺激

・頬や舌を噛んでしまう

・入れ歯・矯正器具の擦れ

・硬い食事・熱い飲食物の刺激

✅ ウイルス・細菌・真菌感染

ヘルペスウイルス、コクサッキーウイルス、カンジダなどが原因のこともあります。高熱や全身症状を伴うケースもあります。

✅ ストレスとホルモンバランス

精神的ストレスや女性のホルモン変化(月経・妊娠)による粘膜の変化も一因です。

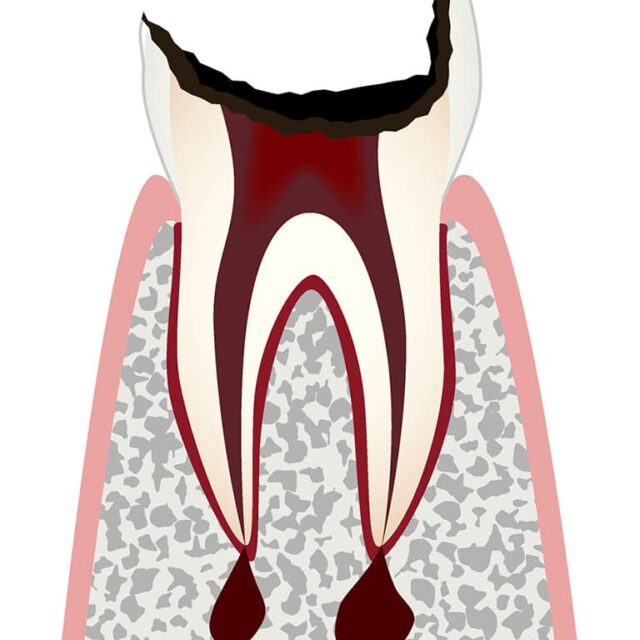

舌がんとは?

舌がんは舌の表面を覆う細胞ががん化したもので、典型的には舌の縁(横の部分)にできる硬いしこりや治りにくい潰瘍として現れます。初期の舌がんは痛みがほとんど無い場合が多いですが、歯が当たると痛んだり出血することもあります。反対に、一般的な口内炎(アフタ性口内炎)の場合、直径数ミリ程度の灰白色~黄白色の潰瘍が生じて強い痛みを伴い、縁は赤くはっきりと境界がわかるのが特徴です。通常の口内炎であれば1〜2週間程度で自然に治癒します。一方で舌がんは2週間経っても治らずむしろ徐々に悪化する傾向があります。

見分けるポイント(口内炎 vs. 舌がん):

・痛みの有無: 口内炎は小さくても触れると強い痛みがありますが、舌がん初期では痛みがないことも少なくありません。

・しこりの存在: 舌がんでは患部に硬いしこり(硬結)を触れることが多いのに対し、口内炎は表面的な潰瘍でしこりを伴いません。

・形と境界: 口内炎は丸みを帯びた潰瘍で赤い縁取りがあり境界が明瞭ですが、舌がんは赤や白の色調変化を伴い境界が不明瞭・形がいびつな場合が多いです。

・経過: 口内炎は通常1〜2週間で治りますが、舌がんは自然には治らず2週間以上経過しても治癒しないどころか進行していきます。

以上のポイントから、「ただの口内炎」と思っていても2週間以上治らない場合や、普段と異なる様子がみられる場合は早めに歯科医院または専門医を受診することが大切です。実際、「口内炎がなかなか治らない」と受診した患者さんが検査で舌がんと確定診断されるケースもあります。早期発見・早期治療のため、長引く口内炎は舌がんなど他の病気の可能性も考慮して受診を検討しましょう。

繰り返す・長引く口内炎への対応と鑑別診断

繰り返しできる口内炎や、なかなか治らない口内炎がある場合、歯科では以下のような臨床的な診断フローで鑑別診断を進めます。

-

問診と視診: まずは症状の経過を詳しく伺い、口内炎の場所・大きさ・形状・色調を目で確認します。視診では口の中にライトを当て、潰瘍や粘膜の色の変化(白板症や紅板症の有無)を注意深く観察します。例えば、患部が白く変色していないか、赤くただれていないか、周囲組織との境界ははっきりしているかなどをチェックします。また、虫歯のとがった部分や不適合な被せ物・入れ歯が当たって慢性的な刺激となっていないか、といった刺激の原因も確認します。

-

触診: 次に清潔な指で患部を直接触って硬さや広がりを調べます。がんであれば触ると周囲組織に浸潤して硬くしこり状になっていることが多く、可動性が悪い(固定されている)場合があります。一方、良性の口内炎であれば柔らかく周囲と連続した炎症にとどまります。また併せて、顎の下や首のリンパ節の腫れがないかも触れて確認します。舌がんなど悪性の場合、頸部リンパ節が腫れている(転移している)ことがあるため重要なチェックポイントです。

-

原因の除去と経過観察: 視診・触診の結果、明らかに外的刺激(歯の尖りや噛み癖など)による外傷性の口内炎と考えられる場合は、その刺激を除去した上で1〜2週間程度経過を観察します。通常、原因が取り除かれれば粘膜は治癒に向かうため、潰瘍が改善するかを見ます。ビタミン不足やストレスが関与するアフタ性口内炎の場合は、塗り薬(ステロイド軟膏など)やうがい薬で様子を見ることもあります。しかし、それでも治癒しない場合や、初見で悪性が疑われる所見(硬結を伴う潰瘍、色調変化を伴う病変など)があれば、速やかに詳細な検査へ進みます。

-

精密検査(画像診断・病理検査): 悪性の可能性が否定できない病変には、専門的な検査を行います。具体的には、組織検査(生検)による確認が必要です。病変の一部を局所麻酔下で採取し、顕微鏡でがん細胞の有無を調べる組織検査によって、舌がんなのか別の疾患なのかを確定診断します。

なお、口内炎と紛らわしい口腔粘膜疾患は他にもいくつか存在します。例えば、粘膜に白い斑点ができる口腔白板症や赤い斑ができる紅板症は、それ自体は必ずしもがんではないものの舌がんに移行するリスクが高い病変として知られ、定期的な経過観察や必要に応じた生検が推奨されます。また、慢性の炎症性疾患である扁平苔癬(へんぺいたいせん)も口内にびらん(ただれ)や白い網目状の模様を生じることがあり、鑑別が難しい場合があります。このように専門的な見地からは様々な可能性を考え鑑別しますが、最終的には病理検査による確認が不可欠です。長引く口内の潰瘍は自己判断せず、専門の歯科口腔外科や耳鼻咽喉科で調べてもらうようにしましょう。

舌がんの症状と進行ステージ

舌がんは口腔がん(口の中にできるがん)の中で最も発生頻度が高く、日本では毎年およそ4,000人ほどが診断されています。舌がんの多くは舌の前方2/3(舌の可動部)に発生する扁平上皮癌で、舌の縁(横側部分)に好発します。初期症状としては舌の一部にしこりや潰瘍(ただれ)ができることが多いですが、痛みがないまま進行してしまうケースもあります。自分で確認できるサインとして、舌に硬いしこりが触れる、赤い斑点(紅板症)や白い斑点(白板症)が現れる、あるいは口内炎がいつまでも治らない、といった症状があります。進行すると舌を動かしにくくなったり痺れを感じたり、潰瘍からの出血や持続する痛み、口臭の悪化などが生じることもあります。さらにがんが大きく進展すると、舌の裏側や喉の方まで広がったり、顎の下や首のリンパ節が腫れてくる(リンパ節転移)ことがあります。

舌がんの進行度合いは一般的にステージ(病期)I〜IVの4段階に分類されます。ステージI・IIは比較的早期で腫瘍の大きさが小さくリンパ節転移のない状態、ステージIIIは腫瘍が大きくなったりリンパ節への転移が認められる状態、ステージIVはさらに進行して周囲組織への広範な浸潤や遠隔転移(他の臓器への転移)がある進行癌です。一般的にステージが進むほど治療成績は厳しくなります。舌がんはリンパ節転移を起こしやすい癌で、特に舌のがん細胞は首のリンパ節へ転移しやすい傾向があります(場合によっては肺など遠隔臓器に転移することもあります)。そのため、診断時には画像検査で首や肺の状態も確認し、ステージ分類を正確に行います。

舌がんの検査方法と確定診断

上記のように視診・触診で舌がんが疑われる所見があれば、確定診断のために病理組織検査(生検)が行われます。生検では潰瘍や腫瘍の一部を切り取り、顕微鏡で組織を調べてがん細胞の有無や種類を判定します。舌がんであると確定した場合、さらに詳細な検査で病変の広がりを評価します。具体的には、超音波検査で舌の中への浸潤の深さやリンパ節転移を調べ、CT検査やMRI検査で腫瘍の大きさ・骨や筋肉への浸潤状況、リンパ節や肺など他臓器への転移の有無を把握します。場合によってはPET-CT検査を行い、全身のがんの有無を調べることもあります。加えて、重複がん(他の部位のがん)の有無を確認するために食道や胃の内視鏡検査が行われることもあります。これらの検査結果を総合してステージ分類が確定し、後述する治療方針の決定につながります。

なお、舌がんが疑われた段階で専門の口腔外科や頭頸部外科に紹介となるケースも多いです。舌がんは歯科口腔外科が診療・治療を担当する疾患ですので、必要に応じてそうした専門医療機関で検査を受けることになります。松本市で口内炎や舌の異常にお悩みの方も、まずはお気軽に当院へご相談ください。症状に応じて適切な検査のできる専門施設と連携し、迅速に対応いたします。

舌がんの治療法(手術・放射線・化学療法)

舌がんの治療は、がんの大きさ・広がり(ステージ)や患者さんの全身状態に応じて決定されます。一般的に手術療法が第一選択となるケースが多く、舌のがんを含む病変部を切除することで根治を目指します。早期の小さいがんであれば、舌の一部を切除する部分舌摘出術のみで済む場合もあります。切除後の創部には、必要に応じて他の組織(前腕の皮膚や太ももの組織など)を移植して舌の形を再建する再建手術が行われ、術後の嚥下(飲み込み)や発音機能の維持に努めます。

進行した舌がんでは、舌だけでなくリンパ節郭清術(首のリンパ節を取り除く手術)も併せて行い、転移の根幹からの治療を目指します。手術後に病理結果で取り切れていない可能性があったり、リンパ節転移が複数あった場合などは、追加で放射線治療や化学療法(抗がん剤治療)を組み合わせることも一般的です。特にステージIII以上の進行がんでは、手術+放射線、あるいは手術+放射線+化学療法といった集学的治療が行われることがあります。患者さんの体力や希望によっては、手術の代わりに放射線治療を主体とした治療戦略をとることもあります。

治療後は定期的なフォローアップが重要です。術後や放射線後にリハビリテーションを行い、舌の機能回復訓練(言語聴覚士による嚥下・発語訓練など)を継続します。また、再発の有無や他の部位への新たながん発生を早期発見するため、定期検診を続けていきます。

舌がんの予後と生存率

患者さんが最も気にされるのが「舌がんの予後はどうか」という点でしょう。舌がんの予後(生存率)はステージ(病期)によって大きく異なります。一般に早期発見できれば治癒率は非常に高く、統計上ステージI(Ⅰ期)の5年生存率は約95%程度とも報告されています。ステージIIでも約80%と高い生存率が期待できますが、ステージIIIになると約60%程度に低下し、ステージIVでは約50%前後とかなり厳しくなります。実際、日本全国のデータでも舌がん全体の5年相対生存率は約60〜70%(男性60.7%、女性69.4%)と報告されています。この数字からも、早期発見・早期治療の重要性がおわかりいただけるかと思います。早い段階で治療を開始できれば完治も十分可能ながんである一方、進行してからでも適切な治療を受けることで長期生存が得られるケースもあります。大切なのは、疑わしい症状を見逃さずに速やかに専門医を受診することです。

まとめ:長引く口内炎は早めに歯科受診を

口内炎そのものは多くの人が経験する身近なトラブルですが、「たかが口内炎」されど「されど口内炎」です。特に繰り返す口内炎や長引く口内炎には注意が必要で、舌がんをはじめとする口腔内の病気が隠れている可能性もあります。舌がんの初期症状は口内炎と区別がつきにくいため、「いつもの口内炎と違う」「2週間以上治らない」と感じたら放置せず専門の歯科医院や口腔外科を受診しましょう。早期に発見できれば治療の負担も軽く済み、予後も良好です。松本市にお住まいで口内炎や舌のできものにお悩みの方は、どうぞお気軽に当院にご相談ください。当院では口内炎と口腔がんの検診・相談に対応しており、必要に応じて専門機関とも連携しながら皆様のお口の健康をお守りいたします。早期発見・早期治療で、大切な舌とお口の健康を守りましょう。

🏥 平沼歯科医院|松本市の歯医者