目次

歯の神経を残す生活歯髄療法(VPT)とは?

こんにちは、松本市の歯医者、平沼歯科医院です。

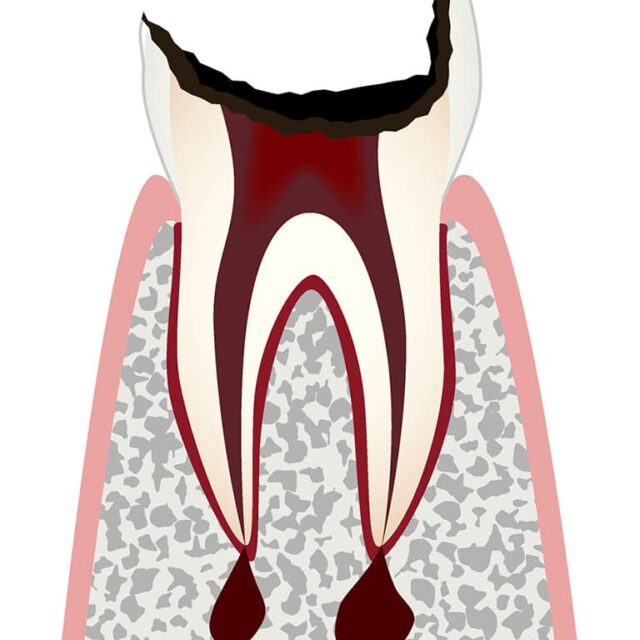

生活歯髄療法(Vital Pulp Therapy, VPT)とは、むし歯が深く神経にまで及んだ場合でも歯の神経(歯髄)をできるだけ残すことを目指す治療法です。従来は虫歯が神経に達するとほとんどの場合で抜髄(神経を抜く処置)を行ってきましたが、近年はMTAセメントなど神経を保護・殺菌できる材料の登場により、神経を抜かずに済むケースが増えてきています。VPTでは虫歯菌に侵された歯髄の一部のみを取り除き、残った健康な神経を保存します。これにより歯髄の周囲組織が再生し、神経を取らずに済む場合があります。つまりVPTは、歯の神経を全て取ってしまう根管治療(抜髄治療)の代わりとなる新しい選択肢と言えます。近年の研究報告でも、軽度の痛みがあるケースでも歯髄の深部まで細菌感染が及んでいなければVPTが成功した例が多く報告されており、適応範囲が広がっています。

生活歯髄療法の主な種類(直接覆髄法・間接覆髄法・部分断髄法)

VPTには状態に応じていくつかの術式があります。大きく分けると直接覆髄法, 間接覆髄法, 部分断髄法の3種類が代表的です。それぞれ歯髄をどの程度保存するかが異なり、症例に応じて使い分けられます。

直接覆髄法(ダイレクトパルプキャップ)

直接覆髄法は、虫歯の除去や外傷によって歯の神経が一点だけ露出してしまった場合に行う方法です。露出した歯髄が健全で出血が少量であれば(容易に止血できれば)その歯髄はまだ健康と判断できるため、特殊な薬剤で直接覆って保護します。具体的には、露出部位を殺菌・止血処置した後、MTAセメントといった歯髄保護剤を露出した神経の上に直接置き、封鎖します。その上から詰め物をして密閉することで、歯髄を刺激や細菌から遮断し、歯の神経を生かしたまま虫歯部分のみを治療します。直接覆髄法は、露出が小さく歯髄のダメージが軽微な場合に有効で、処置後に歯髄が自ら修復して再び健康な状態を保てることが期待できます。

間接覆髄法(インダイレクトパルプキャップ)

間接覆髄法は、虫歯が神経の近くまで深達しているものの歯髄自体は露出していないケースで用いられます。虫歯が深い場合、無理に全部を削り取ると神経にまで達して露髄してしまう恐れがあります。そのためあえて神経に近い部分の虫歯を多少残し、露髄を防いで神経への刺激を極力避ける方法です。周辺の軟化象牙質や感染部分のみを徹底的に除去し、神経に近いわずかな虫歯部分は残したまま、そこに歯髄保護剤を塗布します。その上から仮詰めや最終的な詰め物で密閉(シーリング)することで、残った虫歯菌の活動を停止させ、歯髄への影響を抑えます。健康な歯髄であれば、こうした処置により内部で防御反応が起こり、第3象牙質(修復象牙質)と呼ばれる新たな硬組織を作り出して神経を守ってくれます。一定期間経過観察した後、症状がなく歯髄が安定していれば最終的な修復(詰め物や被せ物)を行います(近年では初回から最終修復まで完了することもあります)。間接覆髄法は歯髄に極力ダメージを与えずに虫歯治療を完了させる方法で、特に歯髄の炎症が軽度で済んでいるケースで有効です。

部分断髄法(部分的歯髄切断法)

部分断髄法は、歯髄の一部を切除する処置(部分的な抜髄)です。虫歯が深く歯髄まで侵入していて、露髄部位の歯髄がある程度感染・炎症を起こしている場合に適応されます。具体的には、露出した歯髄のうち感染した部分だけを取り除き、まだ健康な歯髄を歯の根の中に残します。処置の流れとしては、まず麻酔下で歯髄の露出部分を数ミリ程度切除し(感染歯髄の除去)、切断面を消毒します。その後、MTAセメントなどの歯髄保護剤を断髄面(切断面)の上に置き、封鎖します。十分に歯髄が安定したことを確認したら、詰め物・被せ物で歯を修復して完了となります。部分断髄法は、神経の深部にまで細菌感染が及んでおらず、炎症が歯髄の一部に限局している場合に有効な方法です。従来なら抜髄が選択されたケースでも、この方法で歯の神経を根の中に残すことで歯自体の寿命を延ばせる可能性があります。

生活歯髄療法の治療の流れと方法

それでは、VPTの一般的な治療の流れを見てみましょう。まず診察と検査を行い、歯髄が保存可能か(歯の神経の状態が健康か)を判断します。痛みの有無やエックス線検査などで歯髄の状態を評価し、保存が見込める場合にVPTを選択します。

1.麻酔・無菌的処置の準備: 処置中に痛みが出ないよう局所麻酔を行います。次に治療する歯にラバーダム(ゴム製シート)を装着し、唾液や細菌が患部に入らないよう無菌的環境を作ります。ラバーダム防湿はVPT成功の重要なポイントで、必要に応じて歯科用顕微鏡(マイクロスコープ)も使用し精密に処置を行います。

2.虫歯の除去と歯髄へのアクセス: 次に虫歯部分を丁寧に削り取っていきます。間接覆髄の場合は歯髄に近い一部の虫歯をあえて残すと述べましたが、それ以外の周辺の軟化した象牙質や汚染物質はすべて除去します。直接覆髄や部分断髄の場合は、虫歯をすべて取り切った結果として歯髄が露出します。露出したケースでは、必要に応じて露出した歯髄のごく表面を除去したり(部分断髄法)、露出部位を消毒して綺麗な出血が得られる状態に調整します。

3.歯髄の保護と封鎖: 歯髄が露出した場合や露出しそうな場合、MTAセメントや水酸化カルシウム製剤といった歯髄保護材を患部に適用します。MTAセメントは高い殺菌効果と生体親和性を持ち、歯髄に直接触れても組織の再生を促す特性があります。この保護材で露出した神経の部位を覆い、細菌の侵入を遮断します。その上からレジン(プラスチックの詰め物)や専用のセメントでさらに密封し、二次感染を防ぎます。

4.仮復および経過観察: 処置内容によっては、初回治療時には最終的な修復物ではなく一時的な仮詰めで様子を見ることがあります。一方、MTAセメントは硬化に時間がかかるものの初回から最終的な封鎖まで行うケースも増えています。いずれにせよ、治療後は1〜3か月ごとに定期検診を行い、エックス線撮影や歯髄の反応テストで歯髄が正常に機能していることを確認します。

5.最終的な修復処置: 経過観察で問題がなければ、仮詰めを除去して最終的な修復物を装着します。虫歯の大きさにもよりますが、レジン充填やインレー(詰め物)で対応可能な場合もあれば、歯冠の強度を補うためにクラウン(被せ物)で覆うこともあります。特にVPT後の歯は神経が生きているとはいえ、一度大きく削っているため脆くなっている可能性があります。適切な補綴(ほてつ:詰め物・被せ物)で歯を補強し、再度虫歯にならないよう隙間なく密封することが重要です。

生活歯髄療法のメリットとデメリット

VPTには従来の抜髄治療(根管治療)と比べて様々なメリットがありますが、一方で留意すべきデメリットやリスクも存在します。それぞれを理解しておきましょう。

メリット(神経を残す利点)

・歯の寿命が延びる可能性が高い: 歯の神経(歯髄)を残すことで、歯に血流や栄養が供給され続け、歯自体の強度や防御力を保てます。統計的にも、神経を抜いた歯の生存率は15年で約50%(抜髄した歯の2本に1本は15年以内に失われる)とされており、可能な限り歯髄は残すことが推奨されています。神経を残すことで歯に再石灰化や修復の力が働き、結果的に歯の寿命を長く保てる傾向があります。

・歯の自然な機能を維持できる: 歯髄には痛覚などのセンサーがあり、熱い・冷たいの刺激を感じ取って歯を守る役割があります。また歯髄内の免疫細胞が細菌の侵入に抵抗し、象牙質を再生する防御機能も備わっています。歯髄を残すことでこうした自然の防御機能が維持され、歯が再び虫歯菌に侵されるのを内部から防ぐ力が働きます。さらに神経が生きている歯は、水分含有量も保たれ歯質が脆くなりにくいとされています(神経を取った歯は乾燥して割れやすくなる傾向があります)。

・比較的侵襲が少ない: 根管治療のように歯の神経内をすべて削ったり薬剤で洗浄する必要がないため、歯に対する侵襲(削る量)を抑えられる場合があります。健康な歯髄や歯質を可能な限り残すため、歯そのものの構造を温存しやすいという利点があります。

・治療後の状態が良ければ追加の補綴が簡便: 抜髄を行った歯は脆くなるため多くの場合で被せ物(クラウン)が推奨されますが、VPTで歯髄が生きている歯は状況によっては部分的な詰め物やレジン充填で済むこともあります。

・患者様の心理的負担が軽減: 根管治療は通常複数回の通院と時間を要しますが、VPTは症例によって治療回数を抑えられる場合があります(1~2回程度で完了することもあります)。また神経を残せることで「歯を失ってしまった」感覚がなく、精神的な安心感に繋がる患者様もいます。

デメリット・リスク(抜髄との違い)

・成功率が症例によって不確実: VPTの治療成功率は歯髄の状態や術式によって大きく異なり、報告に幅があります(おおむね30~90%程度)とされています。歯髄のダメージが大きかった場合、原因を取り除いても歯髄の自己回復ができずに最終的に神経が死んでしまい、VPTが失敗して根管治療に移行せざるを得ないケースもあります。

・適応症が限られる: 全ての深い虫歯でVPTができるわけではありません。歯髄が既に壊死(完全に死んでいる)している歯には効果がありません。また慢性的な強い痛み(自発痛)がある場合や、歯の根の先に膿の袋(根尖病変)が映っている場合など、明らかに不可逆的な歯髄炎・歯髄壊死のケースではVPTは適応外です。そのため、症例によっては初めから抜髄せざるを得ないこともあります。

・経過観察と追加治療の可能性: VPTを行った歯は、長期的に状態を見守る必要があります。処置後に痛みやしみる症状がぶり返したり、数か月・数年後に歯髄がやはり死んでしまうケースもゼロではありません。その際は速やかに抜髄治療に切り替える必要があります。一度VPTを行ってから抜髄をすると、処置がやや複雑になる場合もあり(保護材の除去など)、二重に治療費・治療期間がかかってしまうリスクも考慮しなければなりません。

・高度な技術と診断が要求される: VPTを成功させるには、歯髄の健康度合いを見極める正確な診断と無菌的で精密な処置が欠かせません。ラバーダム防湿の徹底や、MTA等の取り扱い、高倍率での細部確認など高度な歯内療法の知識・技術が必要です。術者の習熟度や判断によって予後が左右される側面があり、誰にでも同じ結果が保証される治療ではない点はデメリットと言えます。患者さんから見ると「途中でやっぱり神経を取ることになった」という展開もあり得ることを理解しておく必要があります。

・保険適用に制限がある場合も: MTAセメントを用いた処置は保険外となるケースがあります。歯科医院によって自費治療になる場合があり、費用負担が増えることがデメリットとなることもあります。ただし抜髄して被せ物まで行う費用と、自費でMTA治療を行って歯を残す費用とを天秤にかけると、後者を選ぶ価値は十分あると考える歯科医師も増えています。

治療が適応できるケースとできないケース

VPTはすべての虫歯で可能なわけではなく、適応条件があります。一般に、歯髄の炎症が可逆的で歯髄がまだ生きている場合に適応となり、歯髄が不可逆的な炎症や壊死に陥っている場合は適応外となります。以下に具体的なケースを示します。

・VPTが適応となるケース:

・深い虫歯だが痛みが一時的(例えば冷たいものを飲んだときだけしみて一過性に痛む程度)で、歯髄の反応がまだ正常範囲にあるケース。

・虫歯の穴が大きく一部で露髄したが、露出部の出血がコントロール可能で歯髄の大部分は健全と判断されるケース(小さな露髄、外傷による露髄など)。

・VPTが適応できない(困難な)ケース:

・歯髄がすでに壊死している歯(痛みや冷温感が全くなく、歯の神経が死んでしまっている場合)。このような歯では歯髄の自己修復は望めず、残念ながらVPTは適用できません。

・強い自発痛や夜間痛がある歯、あるいは噛むと痛い歯。これらは歯髄の不可逆的炎症や根尖部の感染を示唆します。例えば何もしなくてもズキズキ痛む、夜眠れないほど疼く、といった症状がある場合は歯髄が重度に侵されている可能性が高く、VPTでは対処できず抜髄が必要です。

・エックス線で根の先に膿の袋(根尖病変)が確認できる歯。これは歯髄の壊死に伴い根管内の感染が根の先まで達している状態で、VPTでは治癒が見込めません。速やかに根管治療が必要になります。

以上のように、適応可否の判断は主に歯髄の状態(健康度合い)によります。歯科医師は事前の診査で慎重に見極めますが、実際に治療を開始してみて想定より歯髄が悪い状態(出血が止まらない、腐敗臭がある等)と判明することもあります。その場合は残念ながら途中で方針転換し、やむを得ず抜髄に移行することもあります。これは患者さんにとって残念なことではありますが、最終的に痛みや感染を取り除き歯を残すためのベストな対応となります。

生活歯髄療法後のケアと注意点

VPT後は、歯髄を残した歯を長持ちさせるためにいくつか注意が必要です。

・経過観察を欠かさない: 処置後は指示された定期検診日に必ず通院しましょう。レントゲン撮影や歯髄の反応テストを行い、歯髄が引き続き正常に機能しているかをチェックします。特に処置後半年~1年は慎重な経過観察期間です。万が一、期間中に再度痛みが出たり異常が見られた場合は、すぐに受診してください。症状によっては早めに抜髄処置へ切り替えることがあります。

・術後の痛みや違和感に対処: 処置当日は麻酔が切れた後、歯がズキズキしたり違和感を覚えることがあります。これは一時的なものがほとんどで、通常2〜3日以内に治まります。必要であれば痛み止めの薬を服用し、硬い物の咀嚼は避けて安静にしましょう。強い痛みが続いたり1週間以上違和感が消えない場合は、歯髄に炎症が残っている可能性があるため早めに歯科医に相談してください。

・口腔衛生の徹底: 処置後の歯を長持ちさせるには、虫歯の再発を防ぐことが何より大切です。治療した歯は神経が生きているとはいえ一度大きく削ってありますので、新たな虫歯に対する抵抗力は低下しています。毎日の丁寧な歯磨きとフロス等によるプラークコントロール、フッ素配合歯磨剤の活用など予防策を徹底しましょう。定期的なプロによるクリーニングも有効です。

・補綴物の管理: VPT後に装着した詰め物・被せ物が適合良好であれば問題ありませんが、万一外れたり隙間ができるとそこから細菌が侵入し神経が感染を起こす原因になります。違和感がなくても定期検診で補綴物の状態を診てもらいましょう。「せっかく神経を残した歯だから」と油断せず、むしろ繊細に扱う意識が大切です。

・硬い物・極端な温度刺激に注意: 処置後しばらくは歯髄が過敏になっている場合があります。硬い氷を噛んだり歯ぎしりをしたりすると、痛みを誘発したり歯にヒビが入るリスクもあります。必要に応じてマウスピースの使用を検討することもあります。また、極端に冷たい物・熱い物でしみる場合は無理せず避け、徐々に慣らしていきましょう。

以上のケアを守ることで、生活歯髄療法を受けた歯も長期にわたり健康に機能し続ける可能性が高まります。歯科医師と二人三脚で経過を見守りつつ、大切な歯の神経を守っていきましょう。そして何より、深い虫歯を作らないよう日頃からの予防と早期治療を心がけることが重要です。結果的にそれが「歯の神経を残す」一番の近道になります。

🦷平沼歯科医院|松本市の予防歯科・一般歯科・小児歯科

📞ご相談・お電話はこちらからどうぞ!