目次

歯磨きを嫌がる子供への対処法【1歳~6歳】年齢別アドバイス

こんにちは、松本市の歯医者、平沼歯科医院です。

子供の歯磨きタイムが毎晩の格闘になっていませんか?多くのママが直面する悩みの一つが、子供が歯磨きを嫌がる問題です。特に1~3歳頃の赤ちゃん・幼児は歯ブラシを見ただけで泣いて逃げたり、口を頑なに開けなかったりすることもあります。4~6歳になっても、「 歯磨きしたくない!」「自分でやるから仕上げ磨きは嫌!」と抵抗されて困っている方も多いでしょう。実はこの歯磨きイヤイヤはほとんどの家庭で経験することで、ある調査では約8~9割の親が子供の歯磨き拒否に苦労したと報告されています。とはいえ、乳歯のケアは将来の歯の健康に直結する大事な習慣です。本記事では、小児歯科の視点で赤ちゃん 歯磨き、デビュー時から就学前までの年齢別に、子供が歯磨きを嫌がる心理とその対処法を詳しく解説します。日々の歯磨きが少しでも楽になるヒントを見つけて、親子で笑顔の歯磨きタイムを目指しましょう。

子供が歯磨きを嫌がる理由とは?

まずは、なぜ子供は歯磨きを嫌がるのか、その主な理由を知りましょう。理由を理解することで対策も立てやすくなります。子供が歯磨きを嫌がる背景には、年齢ごとの発達や心理が大きく関係しています。

・お口の不快感・痛み: 小さな子供にとって、口の中に歯ブラシを入れられるのは慣れない刺激です。特に生え始めの乳歯や敏感な歯ぐきに触れると痛かった経験があると、それだけで歯磨きが怖くなってしまいます。また、歯ブラシの毛先が固かったり動かし方が荒かったりすると、違和感や痛みを感じて嫌がる原因になります。

・イヤイヤ期による自我の芽生え: 1~3歳頃は第一反抗期とも呼ばれるイヤイヤ期まっただ中。「なんでも自分でやりたい!でもうまくできない!」「今はこれをやりたくない!」という自己主張が激しくなる時期です。歯磨きも例外ではなく、ママやパパにやられるのが嫌で「歯磨きいや!」「自分で!」と抵抗します。この時期の子供が歯磨きを嫌がるのは、ごく自然な成長過程と言えます。

・叱られるのが怖い・歯磨きのイメージが悪い: 歯磨きのときに無理やり押さえつけられたり、「ちゃんと磨かないとダメでしょ!」と怒られたりすると、子供にとって歯磨き=嫌な時間になってしまいます。また、以前に歯磨き中痛い思いをした子は、「また痛いことをされるかも…」と不安で余計に拒否することもあります。

・集中力や興味の問題: 幼児は遊びに夢中になっているときに中断されるのを嫌がります。楽しい遊びやテレビを中断してまで歯磨きをしたくない、という気持ちも抵抗の一因です。また、「歯磨きなんてつまらない」「まだ遊んでいたい」と感じて機嫌が悪くなることもあります。

・自分でできると思っている: 4~6歳の子供になると、自我がさらに発達して「もう自分で全部できるもん!」という意識が芽生えます。着替えやお片付けと同じように、歯磨きも自分でしたいという主張が出てきます。このため、親が仕上げ磨きをしようとすると「自分で磨いたからもういいでしょ!」と嫌がるケースが増えます。

以上のような理由が組み合わさって、子供は歯磨きを拒否しがちです。次の章では、年齢別(1~3歳・4~6歳)に、それぞれの時期に見られる特徴的な「歯磨きイヤイヤ」の原因と効果的な対処法を具体的に紹介します。

1~3歳児の歯磨きイヤイヤ:理由と対処法

1~3歳の子供が歯磨きを嫌がる理由(心理と発達)

乳幼児期(1~3歳)は、歯磨き拒否のピークとも言われる時期です。1歳前後で乳歯が生え始め、1歳半を過ぎるとむし歯のリスクも高まってきます。しかし、ちょうどその頃にイヤイヤ期が始まり、何でも嫌!と反抗するようになります。この年代の子が歯磨きを嫌がる主な理由は次の通りです。

・お口に異物が入る不快感: 赤ちゃんのお口の中はとても敏感です。それまで哺乳瓶や離乳食のスプーン以外は口に入れたことがないのに、急に歯ブラシを入れられるとビックリして泣いてしまうことがあります。1~2歳児にとって歯ブラシは「未知の異物」であり、恐怖や不快感を覚えやすいのです。

・イヤイヤ期の自己主張: 1歳を過ぎる頃から自我が芽生え始め、「自分でやりたい!」という気持ちが強くなります。まだ上手に磨けないのに歯ブラシを自分で持ちたがったり、親にされるのを拒んだりします。これは成長の証ですが、歯磨きに関してはなかなか難しい状況になります。

・体力・集中力の限界: とくに夜寝る前の歯磨きでは、子供が眠かったり機嫌が悪かったりすると余計に嫌がります。1~3歳児は一日の疲れが出てくる夕方以降にグズりやすく、「もう何もしたくない!」という状態で歯磨きを嫌がることもしばしばです。

1~3歳児への効果的な対処法

この時期のポイントは、「歯磨き=楽しいこと」「少しずつ慣れること」を子供に感じさせてあげることです。以下の対処法を試して、歯磨きへの抵抗感を和らげていきましょう。

-

まずはお口や歯ブラシに慣れる: 急に歯ブラシを突っ込むのではなく、段階を踏んで慣らしてあげます。乳歯が生え始めたら、最初はガーゼやシリコン製の指歯ブラシで歯や歯ぐきを優しく拭くことから始めましょう。普段からスキンシップの一環で、唇やほっぺに触れたり、指を口に入れて歯ぐきをマッサージしたりすると、口周りを触られることへの抵抗が減ります。また、赤ちゃん用の安全ストッパー付き歯ブラシやカミカミできるトレーニング歯ブラシを持たせて遊ばせてみるのも効果的です。子供自身に歯ブラシを持たせることで道具に興味を持ち、口に入る感覚にも少しずつ慣れていきます。

-

お手本を見せて一緒に磨く: 親が楽しそうに歯磨きする姿を毎日見せることは、実は最も効果的な方法です。1~2歳児はママやパパの真似っこが大好き。「ほら、ママも今から歯磨きするよ。一緒にやってみよう!」と誘い、鏡の前で誇張気味に楽しく磨いてみせましょう。「しゃかしゃかして気持ちいいね~」「ピカピカになって嬉しいね!」と笑顔でアピールすると、子供も興味を示して「自分もやりたい!」という気持ちになります。親子同時に歯を磨く習慣は、子供の歯磨き習慣づけに欠かせません。親がやらない習慣は子供もやりません。ぜひ仕上げ磨きの前に子供自身にも歯ブラシを持たせ、一緒に磨く時間を作りましょう。

-

歯磨きを遊びに変える: 歯磨きそのものをゲーム感覚にすると、子供のやる気がアップします。例えば、ごっこ遊びで歯磨きに親しませるのは効果抜群です。お気に入りのぬいぐるみや人形を用意し、「○○ちゃん(人形)も一緒に歯磨きしようね。上手にできるかな?」と言いながら、人形の歯を磨く真似を見せます。「わあ、○○ちゃんピカピカになったね~!気持ちいいね~!」と大げさに褒めて楽しい雰囲気を作りましょう。子供が興味を示したら「次は○○くん(お子さん)の番ね!できるかな?」と誘ってみます。また、親子で交代して歯磨きごっこをするのもおすすめです。子供がお母さん役になり、ママが子供役になって「磨いてもらう」遊びです。「すごく綺麗になったよ、ありがとう!気持ちよかった~」と仕上がった後に伝えると、子供も歯磨きに対して良いイメージを持ちやすくなります。

-

たくさん褒めてご褒美シール: 少しでも大人しく口を開けて磨かせてくれたら、オーバーなくらいに褒めてあげましょう。「えらいね!」「上手にできたね、すごい!」というポジティブな声掛けは子供の自信につながります。毎回泣いて嫌がっていた子が10秒でも我慢できたら大成功。その積み重ねで徐々に慣れていきます。上手にできた日はシールを貼るごほうびシール表を作るのも良いアイデアです。「3日連続で頑張れたらご褒美◯◯しようね」など目標を作ると、子供もゲーム感覚でチャレンジしてくれることがあります。

-

歌や絵本の力を借りる: 小さい子供には視覚・聴覚からのアプローチも効果的です。市販の歯磨きの絵本や、アニメのキャラクターが歯磨きする動画を見せることで、「歯磨きは楽しい日常の一部だよ」という刷り込みができます。有名な歯磨きの歌(NHKの「はみがきじょうずかな」など)を流したり、一緒に歌いながら磨くと、いつの間にか音楽が歯磨きの合図になってスムーズに取り組めるようになる子もいます。

-

短時間でサッと終わらせる工夫: どうしても嫌がって暴れる場合は、無理に長時間押さえつけて磨こうとせず、まずは短時間で終えることを目標にしましょう。毎日完璧に磨こうとすると親も疲弊し、子供も余計反発します。泣いて暴れる日は、最低限全体をさっと磨いたら切り上げる勇気も時には必要です。「全部磨かなくちゃ」と思い詰めるより、「今日は前歯だけでも磨けたからOK」くらいの気持ちで、翌日またチャレンジする方が結果的に習慣づけはうまくいきます。

1~3歳の時期は、「歯磨きしなきゃ!」と親が肩に力を入れすぎず、遊びやスキンシップを取り入れながら気長に慣れさせることが大切です。この先で紹介するように、成長とともに子供も少しずつ理解して協力してくれるようになりますので、焦らず見守りましょう。

4~6歳児の歯磨きイヤイヤ:理由と対処法

4~6歳の子供が歯磨きを嫌がる理由

幼稚園~就学前の4~6歳になると、イヤイヤ期の激しさは落ち着いてくるものの、依然として歯磨きを嫌がる子は少なくありません。この年代の特徴としては、「自分でできる」という意識が強まる一方で、まだまだ仕上げ磨きが必要な現実とのギャップに葛藤が生まれることです。具体的な理由を見てみましょう。

・もっと遊んでいたい: 好奇心旺盛で活動的な幼児は、歯磨きよりも遊びや他の楽しいことに気持ちが向いています。「あとで磨くから今は遊ばせて!」とつい先延ばしにしがちです。特に夜寝る前はお気に入りのテレビ番組を見ていたり、おもちゃで遊び始めたりすると、歯磨きに切り替えるのを嫌がることがあります。

・歯磨きが退屈・面倒: 4~5歳になると歯磨き自体には慣れてきますが、毎日同じことの繰り返しでマンネリ化し、「つまらないからやりたくない」と感じる子も出てきます。2分間じっと磨くのは子供にとって長い時間なので、飽きてしまうのです。

・仕上げ磨きを嫌がる: 自己主張がさらに発達するこの時期、「もう大きいから自分で磨ける!ママはやらないで!」と親の仕上げ磨きを拒否するケースが増えます。子供なりに「自分でちゃんとできる」という自信やプライドがあるため、親がチェックしようとすると煩わしく感じてしまうのです。特に5~6歳にもなると、「なんで赤ちゃんみたいに仕上げしてくるの?」と反発して逃げ回ることもあります。

・歯磨き粉やブラシの好み: 年齢が上がるにつれ、子供にもはっきりと好みが出てきます。「この歯磨き粉の味は嫌」「泡が辛い」「歯ブラシの毛がチクチクする」など、細かい理由で嫌がることもあります。逆に好きな味の子供用歯磨き粉に変えたら進んで磨くようになった、という例もあります。

4~6歳児への効果的な対処法

この年代では、子供の自立心を尊重しつつ、楽しく磨ける工夫と親子の協力がカギになります。幼児期後半の子供向け対処法を挙げてみましょう。

-

まず本人にやらせて達成感を: 「自分で磨きたい!」という意欲は大切にしてあげましょう。4~6歳なら、最初に子供自身の歯磨き(=自分磨き)タイムを設けます。「じゃあまず○○ちゃんが自分で磨いてみて。終わったら見せてね!」と任せてみましょう。自分で全部磨けた達成感が味わえると、歯磨きに前向きになります。ただし、この年齢ではまだ自分だけでは完璧に磨けません。本人に一通り磨かせた後は、「すごい!上手に磨けたね。ちょっとだけピカピカチェックさせてね」と声をかけて、仕上げ磨きへ自然につなげます。「チェック磨き」や「仕上げのお手伝い」といったポジティブな言い方をすると、「自分でできてないからやり直しされる」という否定的な印象を与えにくくなります。

-

仕上げ磨きを楽しい習慣に: 仕上げ磨きを嫌がる子には、親のやり方を工夫してみます。例えば、仕上げ磨き専用の可愛いキャラクター歯ブラシや、ライト付きの歯ブラシを用意して「キラキラ光る特別な歯ブラシで仕上げしよう!」と誘うと喜ぶことがあります。また、仕上げ磨きの間だけ好きな音楽を流したり、子供が天井に貼った星シールを数えている間に終わらせたりと、気を紛らわせるアイデアも有効です。5歳くらいになると口を開けてじっとすること自体を退屈がるので、短時間でパパッと終えつつ、「さすが○○ちゃん、じょうずにお口開けてくれて助かったよ!」「もう仕上げ磨きしなくてもいいくらい上手に磨けてたね」と褒め言葉を忘れずに。子供が嫌がらずに協力できたときは、大げさにでも喜んであげることで次回も協力しようという気持ちになります。

-

時間とタイミングを工夫: 遊びを中断されるのを嫌がる子には、歯磨きの時間をメリハリつけて知らせてあげましょう。例えば、「あと5分遊んだら歯磨きしようね」「このテレビが終わったら歯磨きタイムだよ」と事前に予告し、気持ちの切り替え準備をさせます。いきなり「さあ歯磨きするよ!」と中断させると反発しやすいので、「そろそろだな」と心の準備ができるよう声掛けをしておくのがポイントです。また、毎晩寝る前のルーティンにしてしまうのも手です。「お風呂→牛乳→歯磨き→絵本→就寝」など流れを決めてしまえば、子供も次に何をするか予測できるのでスムーズになります。どうしても遊びから切り替えが難しい子は、いっそお風呂の中で歯磨きしてしまうのも一案です。湯船でリラックスしている時なら比較的口も開けてくれやすく、磨いた後にそのままシャワーでゆすぐこともできます(※ただし湯船で歯ブラシを使う際は滑って転倒しないよう十分注意してください)。

-

競争心やご褒美でモチベーションアップ: 4~6歳はちょっとした競争やご褒美が効果的なこともあります。例えば、「パパとどっちが先に歯磨き終わるか競争だ!」と言うと、ゲーム感覚で取り組んでくれるかもしれません。他にも、幼稚園や保育園での歯磨き指導を話題に出し、「○○組のみんなもお昼に歯磨きしてるんだって。○○ちゃんもお家で頑張ってること先生に教えてあげようね」と励ましたり、お兄ちゃんお姉ちゃんがいる家庭では「お兄ちゃんはもう泣かずにできるよ、すごいね。○○ちゃんもやってみよう!」と良いお手本を見せるのも有効です。また、この年代でもご褒美シールやカレンダーは効果があります。毎日朝晩の歯磨きができたらシールを貼り、いっぱいになったらご褒美デーにするなど、楽しみを用意すると意欲が湧きます。

-

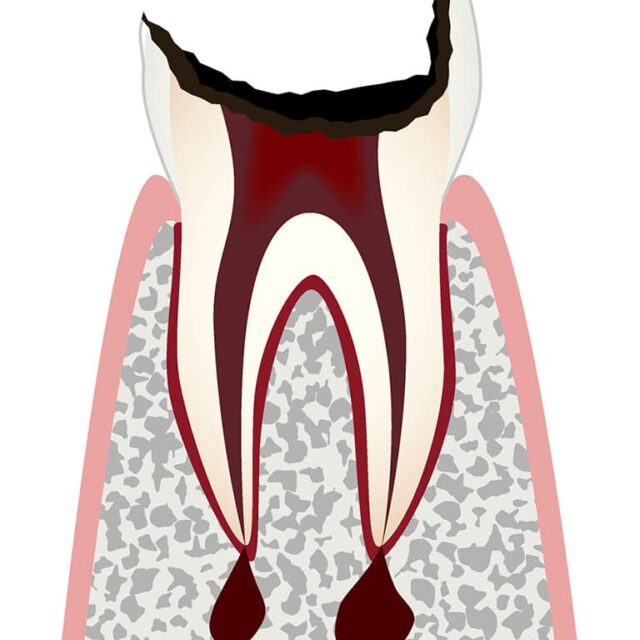

わかりやすく歯磨きの大切さを教える: 4~6歳になると言葉の理解力も上がるため、歯磨きをしないとどうなるかを優しく教えてあげるのも大切です。「歯を磨かないとバイキン虫さんが歯を穴だらけにしちゃうんだよ」「虫歯になると歯医者さんで治療しなきゃいけなくて、とっても大変なんだ」といった話を絵本や動画で見せると、子供なりに「歯磨きしなきゃダメなんだ」と理解し始めます。ただし、あまりに虫歯の恐怖を強調しすぎると逆に怖がってしまうので注意しましょう。ポイントは脅すのではなく教えることです。「虫歯菌やっつけようね!」と前向きなヒーローごっこ的に伝えると、「自分の歯を守るぞ!」という気持ちで頑張ってくれることもあります。

以上のように、4~6歳児には自分でやりたい気持ちを尊重しつつ、親子の共同作業で仕上げまで持っていくことがコツです。まだまだ完璧にはできない年齢なので、必ず大人が最後にチェックしてあげてください。この時期は「仕上げ磨き卒業」への練習期間でもあります。子供のプライドを傷つけないよう配慮しながら、将来自分でちゃんと磨けるようになる土台を作っていきましょう。

歯磨きを楽しくする工夫&便利グッズいろいろ

年齢を問わず共通して使える、歯磨きをスムーズにするための工夫や便利グッズをまとめました。ぜひ親子で試してみてください。

・子供用歯ブラシ・歯磨き粉の見直し: 子供の年齢に合った歯ブラシを使っていますか?ヘッドが小さく柔らかい毛の乳幼児用歯ブラシや、喉突き防止プレート付きのものなど、安全で磨きやすいブラシを選びましょう。また、キャラクター柄や子供の好きな色のブラシだと喜んで使ってくれることが多いです。歯磨き粉も、辛いミント味だと嫌がる子が多いので、いちご味・ぶどう味などフルーツ風味のものや泡立ち控えめのジェルタイプがおすすめです。フッ素配合の子供用歯磨き剤(低濃度で飲み込んでも安心なもの)を上手に取り入れると、虫歯予防効果も高まります。「この歯磨き粉美味しいね!」「いい香りだね」と声をかけながら使うと、子供も安心します。

・歯磨きタイマーやアプリ: 子供は時間の感覚がまだ未発達なので、「何分磨く」という概念がわかりにくいです。そこで、楽しい砂時計や歯磨き用の音楽タイマーを使ってみましょう。例えば、1分や2分で落ちる砂時計を見せて「砂が落ちるまで歯をシャカシャカしよう!」と言うとゲーム感覚で時間を守れます。また、スマホの歯磨きアプリでキャラクターが一緒にカウントダウンしてくれたりご褒美画面が出たりするものもあります。ただしスマホの見すぎは注意が必要なので、ルールを決めて活用してください。

・仕上げ磨き専用アイテム: 仕上げ磨きをする大人側の負担を減らすグッズもいろいろあります。子供を寝かせて膝枕で磨くときに便利なLEDライト付き歯鏡(小さいペンライトでも代用可)を使えば、奥歯までよく見えて磨き残しチェックに役立ちます。また、子供の頭を固定するためのシートやクッションも市販されています(嫌がって動く子用ですが、無理に抑えつけるのは最終手段にしましょう)。仕上げ磨き用の電動歯ブラシもありますが、振動を怖がる子もいるので慣れるまでは手磨きで十分です。

・歯磨き絵本や動画の活用: 前述しましたが、視覚教材の力は絶大です。「歯磨きれっしゃ しゅっぱつしんこう!」「ノンタン はみがきはみがき」など、歯磨きがテーマの絵本を読み聞かせて、登場人物と一緒に歯磨きする真似をすると嫌がっていた子がおとなしく口を開けるようになった例もあります。またYouTubeなどで公開されている歯磨きソングや子供向けアニメ(しまじろう等)の歯磨きシーンを一緒に見るのも効果的です。寝る前の読み聞かせや動画タイムに歯磨きネタを入れて、子供の頭の中に「歯磨きは楽しいもの」というイメージを植え付けましょう。

-

仕上げ磨きのテクニック: 子供が嫌がらずに磨かせてくれるかどうかは、実は親の磨き方にも左右されます。嫌がるからと焦って力任せにゴシゴシ磨いていませんか?仕上げ磨きは鉛筆を持つように歯ブラシを握り、優しく細かく動かすのがコツです。ゴシゴシ強くこすると歯ぐきを傷つけて痛みを与えてしまい、「歯磨き=痛い」という印象を子供に植え付けてしまいます。また、上の前歯の付け根には上唇小帯(じょうしんしょうたい)という筋があり、そこを歯ブラシで擦ると大人でも飛び上がるほど痛いです。仕上げ磨きの際は指でその部分をガードしながら磨いてあげると安全です。痛みがなければ子供も嫌がりにくくなります。どうしてもオエッとえずいてしまう子は無理に奥まで突っ込まず、手前側から少しずつ磨いていきましょう。

乳歯ケアの重要性とプロの力を借りるタイミング

歯磨きを嫌がる子への対応策を色々と述べてきましたが、「そこまでして磨く必要あるの?」と感じる方もいるかもしれません。結論から言えば、「乳歯のうちから歯磨きを徹底すること」がとても大切です。乳歯はどうせ生え替わるからと放置すると、大きな虫歯になって痛い治療をする羽目になったり、歯の痛みでご飯が食べられず栄養不足になったり、ひどい場合は将来生えてくる永久歯にも影響が及ぶことがあります。1~2歳は虫歯ができやすい時期でもあるため、多少泣かれても歯磨きだけはしっかりやるべきだと歯科医も強調しています。日々の仕上げ磨きに加え、フッ素塗布や定期検診などプロのケアも受けながら、大切なお子さんの歯を守っていきましょう。

では、どんなときに歯科医や歯科衛生士に相談すべきでしょうか?目安の一例を挙げます。

・どうしても磨かせてくれない日が続く: あらゆる手を試しても毎回大泣き・大暴れで全く歯磨きできない場合、一度歯科で相談してみましょう。お口の専門家に客観的に見てもらうことで、何か別の原因(口内炎や虫歯の痛み、発達特性など)が見つかるかもしれません。歯科医院では子供への歯磨き指導も行っています。歯磨きの練習だけでも対応してくれるところもあるので、プロにコツを教わるのも有効です。

・痛みを訴える・虫歯が疑われる: 子供が歯磨き中に特定の箇所で痛がる場合、既に虫歯が進行している可能性があります。早めに歯医者さんでチェックしてもらいましょう。乳歯の虫歯は進行が早いので、「嫌がるから」と磨かずに放置すると悪化してしまいます。治療になればさらに歯磨きを嫌がる悪循環にもなりかねません。少しでも「あれ?」と思ったら受診をためらわないでください。

・仕上げ磨きを卒業させたいタイミング: 6歳を過ぎて、自分で上手に磨けているか確認したいときにも歯科の力を借りましょう。小学校入学前後になると「もう自分で磨けるでしょ」と親も仕上げをサボりがちですが、実際には低学年のうちは磨き残しだらけということも…。歯科医院で染め出し検査(歯垢を染めて磨き残しを見る)をしてもらうと、子供自身も磨き残しの存在に気づき、自主的に磨く意識が芽生えます。歯科医師から「もうじょうずに磨けているね、お母さんの仕上げは卒業していいよ」と太鼓判を押してもらえれば、子供も自信を持ち、親も安心できます。

まとめ:焦らず楽しく習慣づけよう!必要に応じて歯科医に相談を

子供の歯磨き嫌いへの対応は、ママやパパにとって頭を悩ませる問題ですが、成長とともに少しずつ状況は変わっていきます。1~2歳のイヤイヤ期がピークで手こずりますが、コミュニケーションが取れるようになる3歳頃から徐々に落ち着いてくる子も多いです。幼稚園での集団生活や周りの子の影響で、自分から進んで磨くようになるケースもあります。もちろん個人差があり、何をやっても嫌がる頑固さんもいるでしょう。それでも、ほとんどの子は小学校に上がる頃までには、親が懸命にやってきた仕上げ磨きの甲斐あって大きな虫歯もなく、いつの間にか自分で磨けるようになっていくものです。

毎日の歯磨きバトルで心が折れそうになる時もあるかもしれません。そんな時はぜひ、「これは子供の健康のために絶対必要なことなんだ」と自分に言い聞かせてみてください。どうしても泣かれる日はつらいですが、心を無にして「歯磨きマシーン」になったつもりでササッと磨いてしまう覚悟も時には必要です。また、あまり完璧を求めすぎず肩の力を抜くことも大切です。「たまには疲れて寝ちゃった日は歯磨きできなくても、水を飲ませて寝かせちゃったっていい」くらいの寛容さで、親御さんもリラックスしてくださいね(※頻繁にサボるのはNGですが、月に一度程度なら大丈夫でしょう)。

子供 歯磨きの習慣づけは時間がかかりますが、毎日の積み重ねが将来のピカピカの歯につながります。今日紹介したような工夫をぜひ試して、少しでも楽しい歯磨きタイムを演出してみてください。親が笑顔で接すれば、子供も安心して応えてくれるはずです。もしどうしても行き詰まったら、遠慮なく歯科の先生や歯科衛生士さんに相談しましょう。プロのアドバイスやサポートを借りつつ、赤ちゃんの頃からの歯磨き習慣を家族みんなで乗り越えていってください。頑張るママ・パパを心から応援しています。

🦷平沼歯科医院|松本市の予防歯科・一般歯科・小児歯科

📞ご相談・お電話はこちらからどうぞ!