目次

歯茎が腫れる原因と対処法|放っておくと歯が抜ける?徹底解説!

こんにちは!松本市の歯医者、平沼歯科医院です。

歯茎が腫れて痛い…😥こんな症状に驚いてしまった経験はありませんか?歯科医院に来院される患者さんの主訴の中で、歯茎の腫れは決して珍しくなく、実は歯茎の腫れには軽い炎症から重大な病気まで様々な原因があり、中には放っておくと本当に歯が抜けてしまうケースもあるのです💦。本記事では、歯茎が腫れる原因とそのメカニズム、適切な対処法や治療法について徹底解説します。最新の歯周病分類や免疫学的な視点、再生療法や歯科医療技術も交え、分かりやすく説明しますので、ぜひ参考にしてください😊。

歯茎が腫れるのはなぜ?考えられる原因

まずは、歯茎が腫れる主な原因を見ていきましょう。歯茎の腫れには様々な要因がありますが、最も多い原因は歯周病です。そのほか、虫歯や親知らず、生活習慣や外傷なども歯茎の腫れを引き起こすことがあります。それぞれについて詳しく解説します。

歯周病による歯茎の腫れ

歯周病(歯肉炎・歯周炎)は、歯と歯茎の間にたまった歯垢(プラーク)中の細菌が原因で起こる感染症です。初期段階(歯肉炎)では細菌の毒素によって歯茎に炎症が起こり、赤く腫れて出血しやすくなります。これは細菌を追い出そうとする身体の防御反応であり、いわば免疫細胞と細菌の戦いの結果なのです。免疫システムの「警備隊」である白血球(好中球やマクロファージなど)が細菌と戦う際に、患部に血液が集まり腫れや出血といった炎症反応が起こります。この段階(いわゆる歯肉炎)であれば、適切なブラッシングや歯科医院でのクリーニングによって炎症は改善し、元の健康な歯茎に戻すことができます。

しかし、プラークが除去されず炎症が長引くと歯周炎へ進行し、歯茎の腫れも慢性的になっていきます。歯と歯茎の隙間は深くなり(歯周ポケットの形成)、細菌は酸素の少ない歯周ポケット内でさらに増殖。免疫細胞だけでは対処しきれなくなり、リンパ球などが加わってサイトカイン(炎症性物質)を分泌します。この慢性の免疫反応は歯茎や歯を支える組織にダメージを与え、やがて歯槽骨(顎の骨)を溶かし始めます。実際、歯周病で骨を壊している直接の原因は細菌ではなく、細菌と戦う自分の免疫反応によるものなのです。歯茎の腫れが引かずに繰り返す場合、こうした歯周病の進行が背景にあることが多いです。

★最新の歯周病分類(ステージとグレード)もチェック!

歯周病は非常に多くの人にみられる病気で、その進行度合いも様々です。そこで2018年に国際的な新分類が導入され、現在は歯周炎の重症度・進行度合いに応じて「ステージ(Stage)」「グレード(Grade)」で分類されるようになりました。従来使われていた「軽度・中等度・重度」あるいは「慢性・侵襲性」といった分類が見直され、症状の程度(骨の喪失状況や歯の本数など)を表すステージ1~4と、将来の進行リスク(喫煙歴や糖尿病の有無、進行の速さなど)を表すグレードA~Cで評価します。例えば、初期で骨の減少が少ない歯周病はステージ1、広範囲で高度な骨吸収がある場合はステージ4といった具合です。グレードは、リスク要因が少なく進行が遅いケースはA、喫煙者やコントロール不良の糖尿病があるような進行が早いケースはCと判定します。

この最新分類によって、自分の歯周病がどの段階・リスクにあるかが明確になります。 歯科医院では歯周ポケットの深さやレントゲン所見、生活習慣などからステージ・グレードを判断し、それに応じた治療計画を立てています。重症度が上がるほど治療も大変になりますので、「自分はまだ軽い歯周病だから」と放置せず、早めに対処することが大切です。

虫歯(歯の根の感染)による歯茎の腫れ

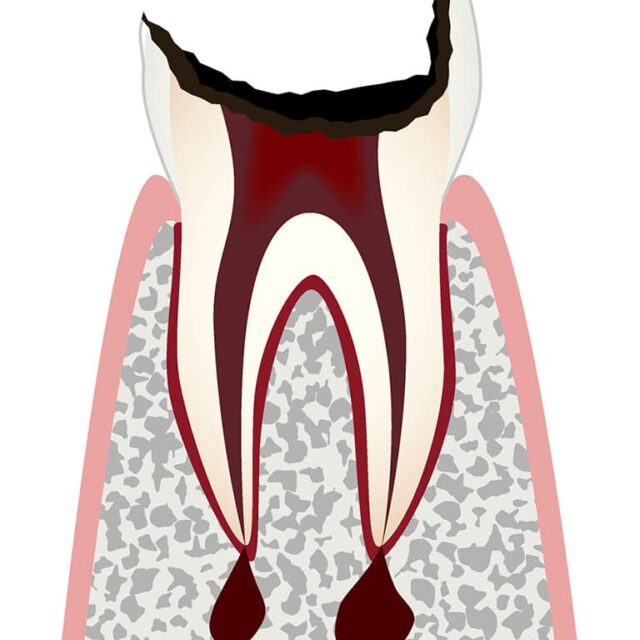

歯茎の腫れは、虫歯が原因で起こることもあります。虫歯が進行して歯の神経まで細菌感染が及ぶと、歯の根の先に膿の袋(歯根嚢胞や根尖病巣)ができることがあります。これが歯茎の方に膿を持った腫れ(膿瘍)として現れるのです。患部の歯茎を押すとプチっと膿が出てきたり、歯を咬むと浮いたような痛みを感じるのが特徴です。

このタイプの腫れは、原因となっている虫歯や根の中の感染を取り除かない限り繰り返します。放置すると感染が骨にまで広がり、痛みや腫れが悪化する恐れがあります。ひどい場合は顔が腫れるほど膿がたまったり、発熱するケースもあります。治療法は歯の根の治療(根管治療)や、膿が大きい場合は歯茎を切開して排膿する処置などが必要です。レントゲンやCTで膿の広がりを確認しながら、感染源を取り除く治療を行います。虫歯が原因の腫れは、歯自体の治療をしないと根本的な解決になりませんので、早めに歯科医師に診てもらいましょう。

親知らず周囲の炎症(智歯周囲炎)

親知らずの周りの歯茎が腫れるケースも非常に多く見られます。特に、半分だけ頭を出している親知らずや斜めに生えている親知らずは、周囲に食べかすや細菌がたまりやすく、智歯周囲炎と呼ばれる炎症を起こしがちです。歯茎がぷくっと腫れて痛み、場合によっては口が開けにくくなったり、飲み込むと喉まで痛むこともあります。

この智歯周囲炎も放置すると膿が溜まって強い痛みを生じたり、炎症が周囲に広がって顎の骨や喉の方まで影響することがあります。応急的には、患部を良く洗浄し消毒してもらい、抗生物質で炎症を抑えますが、再発を繰り返す親知らずは抜歯した方が根本解決になる場合が多いです。実際に、当院でも「親知らず周辺の歯茎の腫れを度々起こす」という方の親知らずは抜歯をご提案しています✋ 歯周病治療だけでなく親知らずの抜歯にも対応しておりますので、症状を繰り返す場合はご相談ください。

その他の原因(刺激・外傷、全身の状態など)

上記以外にも、歯茎の腫れを引き起こす要因はいくつかあります。

・食べ物の詰まりや機械的刺激: 硬いものを噛んで歯茎を傷つけたり、ポップコーンの皮や魚の骨のような鋭利な食べかすが歯茎に刺さると、その部位が腫れることがあります(食片圧入といいます)。また、不適合な被せ物や入れ歯が当たっていると慢性的な炎症を起こし腫れの原因になります。

・口内炎や粘膜のトラブル: 歯茎にできる口内炎や火傷などでも一時的に腫れることがあります。ただしこれらは歯周病とは無関係で、1~2週間程度で自然治癒することがほとんどです。長引く場合は別の原因が隠れているかもしれません。

・ホルモンバランスの変化: 妊娠中や思春期はホルモンの影響で歯茎が炎症を起こしやすくなります(妊娠性歯肉炎など)。この場合、出産後や成長とともに落ち着くこともありますが、期間中は丁寧な口腔ケアが必要です。

・全身の健康状態・免疫力: 疲労やストレスで免疫力が低下しているときに歯茎の腫れが出ることがあります。例えば風邪をひいたときに口内環境が悪化し、一時的に歯茎が腫れることもあります。また、糖尿病のある方は歯周病が悪化しやすく、歯茎の腫れや膿が出る症状が出やすい傾向があります。

・薬の副作用や特殊な病気: 高血圧の薬や免疫抑制剤の中には歯肉増殖症を起こし歯茎がブヨブヨ腫れてしまうものがあります。また稀ですが、白血病などの全身疾患の初期症状として歯肉の著しい腫れ・出血が現れることも知られています。こうしたケースでは歯だけでなく全身管理が必要です。

このように、歯茎の腫れには多様な原因があります。しかし重要なことは、いずれの原因でも「腫れ」が続く場合は決して放置しないことです。特に次章で述べる歯周病が原因の場合、症状がなくても病気が進行してしまう怖さがあります。原因に心当たりがない場合も含め、一度歯科医院で診てもらうのが安心です。

歯茎の腫れを放置するとどうなる?歯が抜けるって本当?

「腫れているけど痛みも引いてきたし、そのうち治るかな…」と歯茎の腫れを放置してしまう方もいるかもしれません。しかし、それは非常に危険です⚠️。歯茎の腫れの裏に歯周病などの問題がある場合、放置すればするほど悪化し、最終的には歯が抜け落ちてしまう可能性があります。 実際、歯周病は日本人が歯を失う原因の第1位であり、「沈黙の病気」と呼ばれるほど自覚症状なく進行する厄介な病気です。

歯周病による歯茎の腫れを放置した場合のメカニズムと結果を見てみましょう。

・炎症が歯茎から骨へ広がる: 歯周炎へと進行すると、炎症は歯茎だけでなく歯を支える顎の骨(歯槽骨)にまで及びます。細菌と免疫反応により骨がじわじわと溶かされていき、歯を支える土台が弱くなります。骨が溶けるにつれて歯茎も下がり、歯がだんだん長く見えるようになります(歯が伸びたように感じることがあります)。

・歯がグラグラ動揺する: 骨の支えが減ってくると、歯がしっかり固定されずグラグラ揺れ始めます。硬いものを噛むと痛みが出たり、噛み切れない感じがするでしょう。重度の歯周病では、指で押すと明らかに歯が動くほどになります。これは骨が相当溶けてしまっているサインです。

・最終的に歯が抜けてしまう: 支えがなくなった歯は、自然にポロッと抜け落ちてしまうこともありますし、ぐらぐらの状態では日常生活に支障が出るため歯科で抜歯せざるを得ない場合もあります。つまり、歯茎の腫れを放置すると本当に歯が抜ける可能性が高いのです。しかも厄介なことに、歯周病は一箇所だけでなくお口全体で進行していることが多いため、最悪の場合複数の歯が次々に失われてしまうケースもあります。

・歯を失うと更なる悪影響も…: 歯周病で歯を失った場合、その後の治療(例えばインプラントやブリッジ)にも支障が出ることがあります。抜けた時にはすでに顎の骨が大幅に減ってボロボロになっているため、インプラント治療が困難だったり、ブリッジをかけようにも隣の歯の状態が悪く難しい、といった問題が起こりえます。結果として入れ歯で対応するしかないケースも珍しくありません。このように、歯茎の腫れを軽視して放置してしまうと、歯そのものだけでなく将来的なお口の機能にも大きなハンデを負うことになるのです。

🦷POINT:

歯茎の腫れが引いたように見えても安心はできません。一時的に症状がおさまっても、歯周病菌は完全になくなったわけではなく、炎症が静かに進行している可能性があります。「痛くないから大丈夫」ではなく、「痛みがなくても歯茎が腫れている状態」は要注意です。早期に治療すれば歯が抜けるリスクを限りなくゼロに近づけることができます。違和感を覚えた時点で、できるだけ早めに歯医者さんを受診しましょう。

歯茎が腫れたときの対処法・治療法

では、実際に歯茎が腫れてしまった場合、どう対処すれば良いのでしょうか?ここでは、自分でできる応急処置と、歯科医院で行われる治療法について説明します。状態によっては応急処置で様子を見ても良い場合もありますが、基本的には原因を取り除く治療が必要です。腫れの原因別にどんな治療が行われるのかも見ていきましょう。

自分でできる応急処置

歯茎が腫れて痛いとき、すぐに歯医者に行けない場合もあるでしょう。そんなときは、以下のような応急的なケアを行ってみてください:

・口腔内を清潔に保つ: 丁寧に歯磨きをしてお口の中を清潔にしましょう。痛みが強い場合は無理に腫れた部分を磨こうとせず、うがい薬(洗口液)でゆすぐのも効果的です。殺菌効果のある洗口液でお口をゆすげば、細菌の数を減らし症状の悪化を抑える助けになります。

・患部を冷やす: 腫れている部分を氷嚢や冷水を含んだタオルなどで軽く冷やすと、血管が収縮して腫れや痛みが和らぎます。ただし冷やしすぎは禁物です。冷やし過ぎると治癒を遅らせる場合もあるため、保冷剤をタオルで巻いて当てる程度にし、長時間連続して冷やさないようにしましょう。

・安静にする: 運動や入浴などで血行が良くなると腫れが悪化し痛みが増すことがあります。できるだけ安静にし、横になるときは患部側を上にすると血がのぼりにくくなります。

・痛み止めを服用する: 我慢できない痛みがある場合は、市販の鎮痛剤を一時的に服用しても構いません。ただし長期間飲み続けて痛みをごまかすのは危険です。あくまで応急措置として短期間の使用に留め、早めに受診してください。

これらの対処で一時的に症状が和らぐことはありますが、原因そのものを治療しない限り完全な解決にはなりません。 応急処置はあくまで「痛みや腫れを一時しのぎする」ものと心得て、症状が軽くてもできるだけ早めに歯科医院で診てもらいましょう。

歯医者さんで行う治療法

歯茎の腫れに対する根本的な治療は、その原因に応じて歯科医院で行われます。歯科ではまず原因を特定するための検査・診査を行い、それに基づいて適切な処置を進めていきます。

〈検査・診断〉

歯茎が腫れて来院された場合、歯科医師は視診や触診のほか、必要に応じてレントゲン撮影や歯科用CT撮影を行います。レントゲンやCT画像から骨の状態や膿の有無、親知らずの位置など立体的な情報を得ることで、腫れの原因を正確に突き止められます。特にCTは通常の平面のエックス線では分からない微細な変化や、歯の根の亀裂(歯根破折)なども発見できるため、難治性の腫れの診断に有効です。また、歯周ポケットの検査(プローブで深さを測る)や、腫れた部分から膿が出ていないか、出血の具合はどうか、といった基本チェックも行います。

さらに近年では、歯周病菌のDNAを調べるPCR検査を導入している歯科医院もあります。PCR検査というと新型コロナで有名ですが、実は歯科領域ではお口の歯周病菌の種類や数を高精度に判定する検査として活用されています。専用の器具で歯垢を採取し、細菌の遺伝子を増幅・分析することで、例えば歯周病の重症化に関与する「レッドコンプレックス」と呼ばれる3種の細菌(P.ジンジバリスなど)が多く存在するかどうか等が分かります。こうした最新技術を用いた検査結果は、歯周病の進行度評価や治療方針の決定に役立ちます。

〈歯周基本治療(原因の除去)〉

原因が特定できたら、まずは歯周基本治療と呼ばれる原因除去の処置を行います。主な内容は以下のようなものです。

・スケーリング・ルートプレーニング(SRP): 歯周病が原因の場合、歯の周囲に付着したプラークや歯石を徹底的に除去します。スケーラーという器具や超音波スケーラーで歯石を取り(スケーリング)、さらに歯根のザラザラした汚れを滑らかに削り取ります(ルートプレーニング)。これにより細菌の温床を取り除き、歯茎の炎症を落ち着かせます。腫れた歯茎は刺激に敏感ですが、必要に応じて麻酔を使ってしっかりクリーニングしますので痛みの心配はそれほどありません。

・感染部位の洗浄・排膿: 膿が溜まっている場合は、歯茎を少し切開して膿を出す処置を行うことがあります。局所麻酔下で膿を排出し、生理食塩水や消毒薬で中を洗浄します。これだけでも腫れと痛みがかなり軽減します。その後、原因が歯周病なら上述の歯石除去、虫歯が原因なら根管治療へ、といった形で治療を続けます。

・咬み合わせの調整: 歯がグラグラしている時は、噛む力が偏ってさらに腫れや骨吸収を招くことがあるため、軽く咬合調整(当たりを弱くする調整)を行うこともあります。

・投薬: 状況に応じて抗生物質や鎮痛剤を処方します。歯周病治療では、内服薬だけで治すことはできませんが、重度の感染がある場合に補助的に抗生剤を使うことがあります。また最近では、プラーク中の特定細菌をターゲットにした抗生物質投与(いわゆる歯周内科治療)を行う場合もあります。これは先述のPCR検査や顕微鏡検査で原因菌を特定し、効果的な抗菌薬リンスや内服で細菌を減らす治療法です。当院でも位相差顕微鏡などを用いた検査結果に応じ、必要と判断した場合には薬物療法を組み合わせることがあります。

〈歯周外科・再生療法などの専門的治療〉

基本的な治療を行っても歯周ポケットが深いままであったり、骨の破壊が大きい場合には、外科的なアプローチや再生療法を検討します。

・歯周外科処置(フラップ手術): 歯茎を部分的に切開してめくり、深い歯周ポケット内部の歯石や感染組織を直接目で見て除去する手術です。歯茎の腫れが慢性化してポケットが深いケースでは、このフラップ手術で徹底的にクリーニングすることで歯茎の炎症を改善させます。歯周ポケットを浅くし、歯茎の形態を整える効果もあります。

・歯周組織再生療法: 歯周病が進行して歯槽骨がかなり溶けてしまった部分には、失われた骨や歯周組織の再生を促す「再生療法」を行える場合があります。具体的には、特殊な薬剤や移植材料を用いて骨の再生を図る方法です。代表的な再生療法としては、エムドゲインや、日本で開発されたFGF-2製剤のリグロスを患部に塗布する方法があります。ゲル状の薬剤を塗ることで骨や歯周組織の細胞増殖を促し、溶けてしまった部分の回復を促進します。エムドゲインやリグロスは体内に吸収される材料のため、後で除去手術が不要で患者さんの負担も少ないのがメリットです。また、GTR法(メンブレン法)といって、人工膜で歯周ポケットの内側を覆い、骨が再生するスペースを確保する手法や、骨移植(骨造成)によって骨の高さを戻す方法もあります。再生療法は適応となる条件(残った骨の形態など)が限られますが、成功すれば歯を抜かずに済む可能性が高まるため、当院でも積極的に検討しています。

・その他の治療: 原因が親知らずの場合は抜歯、虫歯が原因なら根管治療や抜歯後のブリッジ/インプラント、噛み合わせ由来ならマウスピース装着など、ケースに応じた治療を行います。いずれの場合も、「腫れ」を取ること自体はゴールではなく原因疾患の治癒が目標になります。

歯茎の腫れを予防するには?

一度歯茎が腫れて痛い思いをすると、「もうあんな思いはしたくない😣」と思われるでしょう。歯茎の腫れを再発させない、あるいはそもそも腫れないように予防するために、日頃から次のような点に注意しましょう。

・毎日の丁寧な歯磨き: 予防の基本はやはりプラークコントロール(歯垢除去)です。歯と歯茎の境目を意識して歯磨きを行いましょう。歯間ブラシやフロスも使って、歯と歯の間に汚れを残さないことが大切です。強くゴシゴシ磨く必要はありません。むしろ優しく細かくブラッシングして、歯茎をマッサージするように磨くと血行も良くなり健康な歯茎を保てます。

・生活習慣の見直し: 睡眠不足やストレスは免疫力低下につながり、歯周病菌に対する抵抗力も落ちてしまいます。規則正しい生活とバランスの取れた食事を心がけ、身体の状態を整えましょう。喫煙者の方は、この機会に禁煙を検討してください。タバコは歯茎の血流を悪化させ、歯周病を格段に進行させやすくします。実際、喫煙者は非喫煙者に比べて歯周病治療の治りも悪いことが分かっています。

・定期的な歯科検診・クリーニング: 自分ではきちんと磨いているつもりでも、どうしても磨き残しや歯石の蓄積は起こります。当院では、患者さん一人ひとりに合った間隔での定期検診をおすすめしています。プロによるクリーニング(PMTC)で普段落としきれない汚れを除去し、歯茎の状態をチェックすることで、腫れや歯周病を未然に防ぐことができます。特に歯周病で治療を受けた方は、再発を防ぐためにも定期的なメインテナンスが欠かせません。

・歯ぎしり・食いしばりへの対策: 就寝中の歯ぎしりや日中の食いしばり癖がある方は、歯や歯茎に大きな負担がかかっています。歯ぎしりがひどい場合はナイトガード(マウスピース)を作製し就寝時に装着することで、歯周組織へのダメージを軽減できます。

日頃のケアとプロフェッショナルケアの両輪で、健康な歯茎を維持していきましょう!万一また腫れが出てしまった場合も、早めに対処すれば大事に至りません。「痛みがない=健康」とは限らないということを念頭に、違和感を見逃さないようにしてくださいね😊

よくある質問(FAQ)📣

Q1. 歯茎の腫れは自然に治る?

A. 一時的に引くことはありますが、原因が残っていれば再発します。

Q2. どんな歯ブラシがいいですか?

A. 「やわらかめ」で「コンパクトヘッド」がおすすめ。腫れているときはやさしく当ててください。

Q3. 腫れているときは歯を磨かない方がいい?

A. 逆です。やさしく磨いて清潔を保つことが大切です。ただしブラシをすると痛い場合は無理にしないこと。

Q4. 痛みがない腫れでも病気?

A. 痛みがなくても歯周病や膿の蓄積の可能性があります。腫れが続くなら歯科へ。

Q5. 妊娠中でも歯の治療はできますか?

A. 安定期であれば可能です。痛みや腫れがある場合は我慢せずご相談ください。

Q6. 市販のうがい薬で治りますか?

A. 予防にはなりますが、治療はできません。炎症の原因を除去することが必要です。

Q7. 親知らずの周囲が腫れやすいのはなぜ?

A. 清掃が届かず汚れがたまりやすいからです。繰り返すなら抜歯も検討されます。

Q8. 熱が出たらどうする?

A. 顔の腫れ+発熱は重症化のサインです。早急に歯科または口腔外科を受診してください。

Q9. 歯茎が下がってきてるのも腫れと関係ある?

A. 歯周病が進行している可能性があります。腫れ・出血・下がりは三位一体の警告です。

Q10. 歯のクリーニングだけで治る?

A. 軽度なら改善しますが、重度の場合は歯周外科や根管治療が必要になることも。

Q11. 子どもでも歯茎が腫れることはある?

A. はい。虫歯や食べカス、乳歯の脱落時期など細菌が歯茎に溜まりやすい状態などが原因になります。

Q12. 歯茎から白い膿が出るのはなに?

A. 根の先に膿が溜まっている状態です。根管治療(神経の治療)が必要です。

Q13. 入れ歯でも歯茎は腫れますか?

A. はい。合わない入れ歯は炎症を引き起こすことがあります。

Q14. 同じ場所ばかり腫れるのはなぜ?

A. 局所的な問題(根の病気、歯石、噛み合わせ)がある可能性が高いです。

Q15. 何科に行けばいいの?

A. 歯茎の腫れは歯科または歯科口腔外科の受診が適切です。

まとめ:歯茎の腫れを感じたら早めに歯医者に相談を

歯茎の腫れには様々な原因がありますが、いずれにせよ放置は禁物です。特に歯周病が原因の場合、症状が軽いうちに適切な治療を始めれば歯を残せる可能性がぐっと高まりますが、手遅れになると大切な歯を失いかねません。腫れや痛みが引いたように見えても油断せず、プロに診てもらうことが肝心です。

松本市で歯茎の腫れや歯茎が痛いなどのお悩みがある方は、地域のかかりつけ医である平沼歯科医院(松本市の歯医者)にぜひご相談ください。当院では歯周病をはじめ歯茎のトラブルに対して豊富な経験と最新の歯科医療技術を駆使し、丁寧に対応しております。患者さま一人ひとりのお口の状態に合わせて、基礎的な治療から再生療法まで最適なプランをご提案いたします。「もしかして歯周病かな?」「歯茎が腫れているけど大丈夫?」と不安に思ったら、お気軽にご連絡ください😊早めの受診で、一緒に大切な歯を守っていきましょう!

🏥 平沼歯科医院|松本市の歯医者