目次

糖尿病で歯周病になりやすいのはなぜ?全身の健康とお口の深い関係

こんにちは。松本市の歯医者、平沼歯科医院です。

糖尿病と歯周病には深い関係があることをご存知でしょうか?実は、糖尿病の患者さんは歯周病(歯ぐきの病気)にかかりやすく、悪化しやすいことがわかっています。さらに、歯周病があることで糖尿病のコントロールが難しくなるという双方向の影響も報告されています。そのため歯周病は、糖尿病の「第六の合併症」とも呼ばれるほど重要視されているのです。本記事では、なぜ糖尿病だと歯周病になりやすいのか、そのメカニズムをわかりやすく解説します。また、全身の健康とお口の健康の関係や、糖尿病の方が歯科で受けられるサポートについても紹介します。糖尿病をお持ちの方はもちろん、ご家族に糖尿病の方がいる方もぜひ参考にしてください。

糖尿病だと歯周病になりやすいって本当?

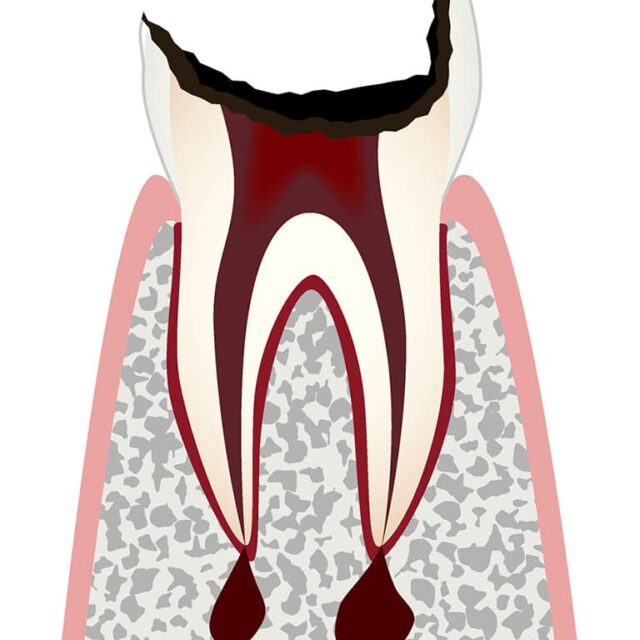

結論から言うと本当です。糖尿病の患者さんは、そうでない人に比べて約2倍も歯周病にかかりやすいとの報告があります。しかも一度歯周病になると、症状が重くなりやすい(歯周ポケットが深くなる、本数が多くなる等)傾向が確認されています。これは単なる偶然ではなく、糖尿病という病気の性質が歯周病に深く関与しているためです。

糖尿病とは血液中の血糖値が高くなる病気です。この高血糖状態が続くことによって、体には様々な変化が起こり、その結果お口の中でも歯周病菌(歯周病の原因菌)が増えたり歯ぐきが炎症を起こしやすくなったりします。では具体的に、糖尿病の人が歯周病になりやすい主な理由を見てみましょう。

糖尿病患者が歯周病になりやすい主な原因

-

免疫力の低下による感染リスク増大 – 血糖値が高い状態では白血球(好中球)の働きが低下し、細菌に対する抵抗力が弱まります。体の免疫防御機能が不十分になるため、歯周病菌に感染しやすく、歯ぐきが炎症を起こして歯周病が進行しやすくなります。

-

細菌が繁殖しやすい口腔環境 – 糖尿病の人は唾液や歯ぐきからの浸出液中の糖分濃度が高くなりやすいことがわかっています。言い換えれば、口の中が細菌の栄養源(糖)で満たされやすい状態なのです。そのうえ、高血糖の影響で唾液の分泌量が減りお口が渇きやすくなる(口腔乾燥症・ドライマウス)傾向もあります。唾液には本来、細菌の増殖を抑えたり食べかすを洗い流したりする働きがありますが、唾液が少ないとその作用が十分発揮できません。結果として糖尿病では細菌が増えやすい環境となり、歯周病のリスクが高まります。

-

組織の治癒力低下(血行不良・組織修復の遅れ) – 慢性的な高血糖は血管を傷つけ、全身の血行不良を招きます。歯ぐきの毛細血管も収縮しやすくなり、必要な免疫細胞や栄養が行き届きにくくなります。その結果、いったん傷ついた歯ぐきや歯槽骨の修復(治り)が遅くなってしまいます。実際、高血糖(あるいは低血糖)の状態では組織を修復する働きが低下することがわかっており、それが歯周病の進行を早める一因になると考えられています。傷の治りが悪いと炎症が長引いてしまい、歯周病が重症化しやすくなるわけです。

以上のように、糖尿病になると体の防御反応やお口の環境が変化し、歯周病にかかりやすく悪化しやすい条件が揃ってしまうのです。また、糖尿病の三大合併症(神経障害・網膜症・腎症)に加えて動脈硬化や心臓病など全身の病気が起こりやすくなりますが、その第六の合併症として歯周病が加わることは先述の通りです。では逆に、歯周病になることは糖尿病にどんな影響を与えるのでしょうか?次で見てみましょう。

歯周病が糖尿病に及ぼす影響 ~お口と全身の悪循環~

歯周病はお口の中だけの病気と思われがちですが、全身に影響を及ぼす炎症性疾患でもあります。特に糖尿病との関係では、歯周病があることで血糖値のコントロールに悪影響を与えることが分かっています。糖尿病と歯周病はお互いに影響し合い、放っておくと悪循環に陥る可能性があります。

歯周病があると歯ぐきに慢性的な炎症が生じています。その炎症部分(歯周ポケット)から放出される炎症性の物質(サイトカインなど)が血管を通じて全身に巡ると、インスリン(血糖を下げるホルモン)の働きを邪魔してしまいます。言い換えれば、歯周病があるとインスリン抵抗性(インスリンが効きにくい状態)が高まり、血糖値が下がりにくくなってしまうのです。その結果、糖尿病のコントロールが悪化し、合併症のリスクも高まります。

具体的には、重度の歯周病患者さんでは糖尿病でない人でもヘモグロビンA1c(過去1~2ヶ月の平均血糖を反映する指標)が高めに出る傾向があるとの調査報告があります。それだけ歯周病による全身への炎症影響は無視できないということです。

さらに、重度の歯周病は歯の喪失(抜け落ち)にもつながります。歯を失って十分に噛めなくなると、軟らかいものや糖質中心の食事に偏ったり、食べ物をよく咀嚼せずに飲み込んでしまったりしがちです。その結果、食後の血糖値が急上昇しやすくなり、糖尿病が発症・悪化しやすくなる可能性があります。このように、歯周病は直接的にも間接的にも糖尿病に悪影響を及ぼすのです。

ではこの悪循環を断ち切るにはどうすればよいでしょうか?ポイントは歯周病をきちんと治療・予防することです。幸いなことに、適切な歯周病治療とお口のケアによって血糖コントロールが改善するケースが数多く報告されています。歯ぐきの炎症を抑えることでインスリン抵抗性が改善し、血糖値が下がりやすくなると考えられます。実際に国内外の臨床研究で、歯周病の治療を行った糖尿病患者さんはヘモグロビンA1cが有意に低下する傾向が示されています。もちろん個人差はありますが、歯周病ケアは糖尿病管理の一環としてとても重要なのです。

以下に糖尿病と歯周病の関係をまとめた表を示します。糖尿病が歯周病に及ぼす影響と、歯周病が糖尿病に及ぼす影響を対比しています。

| 糖尿病があると… | 歯周病があると… |

|---|---|

| 免疫力低下・治癒遅延により歯ぐきの抵抗力が落ち、歯周病が悪化しやすい | 炎症性物質が全身に広がりインスリンの効きを悪くして血糖コントロールが悪化 |

| 唾液減少や口腔内の糖濃度上昇により細菌が繁殖しやすい環境となり、歯周病菌の影響が強まる | 重度の歯周病で歯を失うと十分に噛めずに食後血糖値が上がりやすくなり、糖尿病リスクが上昇 |

ポイント: このように糖尿病と歯周病はお互いに悪影響を及ぼす関係ですが、裏を返せばお口の健康を守ることが全身の健康(糖尿病管理)につながるということです。実際、糖尿病専門医から歯科受診を勧められるケースもあります。糖尿病の方はぜひ積極的に歯科検診・治療を受けて、歯周病を予防・改善するようにしましょう。

糖尿病の人に歯科治療が重要な理由

上記の通り、糖尿病と歯周病は切っても切れない関係にあります。そのため糖尿病のある方ほど歯科でのケアが重要です。血糖値の管理(内科での治療や食事療法など)と、お口の管理(歯科での治療や予防ケア)は車の両輪です。一方が欠けるともう一方もうまくいかなくなる恐れがあります。

例えば、糖尿病の治療を一生懸命がんばって血糖値を下げても、お口の中に重度の歯周病があれば炎症物質のせいで思うように血糖コントロールが改善しないかもしれません。逆に、せっかく歯周病治療を受けても血糖値が高いままだと傷の治りが悪く、歯ぐきが再び腫れてしまうこともあります。ですから、全身とお口を同時にケアすることが大切なのです。

幸い、歯周病は適切な予防と治療でかなりコントロールできる病気です。定期的に歯科医院でチェックを受けていれば、たとえ歯周病になっても早期発見・早期治療で重症化を防げます。歯周病を防げれば、将来的に歯を失うリスクも減り、糖尿病の管理もしやすくなるでしょう。

また、お口の健康を保つことは糖尿病以外の病気(例えば誤嚥性肺炎や心疾患)の予防にもつながるという研究報告があります。まさに「健口(けんこう)=健康」というわけですね。糖尿病の方ほど歯科治療や定期検診を生活習慣の一部に取り入れる意義は大きいと言えます。

糖尿病の方への歯科医院でのサポート

糖尿病の患者さんがお口の健康を保つには、歯科医院でのサポートが欠かせません。平沼歯科医院でも、糖尿病をお持ちの患者さんが安心して歯科治療・予防に取り組めるよう、以下のようなサポートを行っています。

・定期検診とプロフェッショナルクリーニング – 歯周病は初期段階では自覚症状が少なく、気づかないうちに進行することもあります。そこで当院では定期検診を推奨し、歯ぐきの状態チェック(歯周ポケット測定や出血の有無確認)や歯石の除去・クリーニングを行っています。年に1~2回程度のチェックとクリーニングを継続することで歯周病の早期発見・予防が可能となり、結果的に糖尿病のコントロール維持にも役立ちます。

・口腔ケア指導とドライマウス対策 – 糖尿病の方は、ご自身での毎日の歯みがきやデンタルフロスなどによるケアも非常に重要です。当院では歯科衛生士によるブラッシング指導を通じて、一人ひとりに合った効果的なお口の清掃方法をアドバイスしています。また、糖尿病の影響でお口が乾きやすい患者さんには、唾液腺マッサージの指導や保湿ジェル・洗口液の活用などドライマウス対策も提案します。これらにより、ご自宅でも歯周病菌の繁殖を抑え、口腔内を清潔に保てるようサポートいたします。

・糖尿病患者さんに配慮した治療計画 – 糖尿病の有無やコントロール状態によって、歯科治療の進め方にも配慮が必要です。当院では、初診時に全身の健康状態や内科での治療状況を詳しく伺い、それに応じた無理のない治療計画を立てます。血糖コントロールが安定していない場合には、急を要さない治療であればまず歯周基本治療(お口の清掃や投薬等)を優先し、必要に応じて主治医(内科)と連絡を取り合いながら処置のタイミングを検討します。また、外科処置や抜歯の際は術後の感染予防に細心の注意を払い、必要に応じて抗生物質の投与や消毒の徹底を行います。治療後も治癒経過を通常以上にフォローし、患者さんが安心して歯科治療を受けられるよう努めています。

・生活習慣改善のアドバイス – お口のケアと同時に、糖尿病の方では生活習慣全般の見直しも大切です。必要に応じて食生活や生活習慣に関するアドバイスも行っています。例えば、間食の頻度や内容の見直し、禁煙のサポート、水分補給の心がけなど、糖尿病悪化を防ぎつつ歯周病予防にも役立つアドバイスをトータルに提供します。歯科としてお口の中だけでなく患者さんの全身の健康維持に貢献できるよう心掛けています。

このように、糖尿病をお持ちの方でも歯科医院で適切なケアとサポートを受けることで、歯周病を防ぎお口の健康を保つことが可能です。その結果、食事を美味しく摂れるようになったり、しっかり噛めることで食生活の質が向上したりと、全身の健康状態も安定しやすくなります。平沼歯科医院では医科とも協力しながら、糖尿病患者さんのお口の健康管理を全力でサポートいたしますので、安心してご相談ください。

まとめ

糖尿病で歯周病になりやすい理由と、お口と全身の深い関係について解説しました。糖尿病と歯周病はお互いに影響し合う関係であり、一方をケアすることがもう一方の改善につながることがお分かりいただけたと思います。裏を返せば、歯周病を予防・治療することは糖尿病の管理に役立ち、糖尿病をしっかりコントロールすることがお口の健康維持につながるのです。

全身の健康とお口の健康は切り離せません。糖尿病の方はぜひ定期的に歯科検診を受け、歯周病を予防・早期発見するようにしましょう。毎日の丁寧な歯みがきとデンタルフロスの使用、そして歯科医院でのプロケア(専門的な清掃やチェック)が健康長寿のカギです。お口のケアを習慣にすることで、将来にわたって自分の歯で美味しく食事ができ、全身の病気も予防できる可能性が高まります。

平沼歯科医院では、糖尿病をお持ちの患者さんのお口の健康管理に積極的に取り組んでいます。「糖尿病だけど歯の治療は大丈夫かな?」「歯ぐきから血が出るけど放っておいて平気?」といった不安がありましたら、お気軽にご相談ください。お口のプロとして全力でサポートし、皆さまの全身の健康づくりのお手伝いをさせていただきます。定期検診やクリーニングのご予約もお待ちしております。一緒にお口も体も健康に保っていきましょう。

🦷平沼歯科医院|松本市の予防歯科・一般歯科・小児歯科

📞ご相談・お電話はこちらからどうぞ!